立ち上がり打設まで終わったので、型枠を解体する作業の紹介です。

あわせて、型枠の解体(バラシ)の手順についても触れておきます。

型枠解体(バラシ)とは

文字通り、型枠を解体する作業になります。

型枠解体のことを、脱枠、脱型、などと呼んだりするようですが、

私の知る範囲では、あまり使いません。

解体のことは、だいたい「バラシ」と呼んでます。

(以下バラシとします)

通常、バラシは型枠を施工した型枠大工さんが行います。

バラした型枠は、また別の現場で再利用されます。

大規模な鉄筋コンクリート造のような建物では、

バラシ専門の型枠解体工も、いらっしゃるようです。

型枠解体(バラシ)の手順

まず、型枠解体の前に、

コンクリートの強度の確認が必要です。

コンクリートの圧縮強度が5N/mm²以上に達した場合は脱枠可能、

となっていますが、よほど大きな現場でなければ、

圧縮強度試験をするのは、ちょっと難しいのではないかと思います。

一般的な基礎の場合、平均気温が10℃以上20℃未満の場合は6日以上、

20℃以上の場合は4日以上経過すれば型枠を取り外しても良いそうです。

コンクリートの強度が足りていない場合、バラす時に基礎が破損したりするので、

強度確認は、必須です。

上記の日数は、あくまで目安です。

型枠は、養生の役目を担っている部分もあるので、

解体時期を急ぎすぎるのは、お勧めできません。

バラす手順は、基本的に、付けた順番の逆になります。

最後に取り付けた型枠支保工などからバラします。

サポート、チェーン、パイプやバタ角などが、これにあたります。

同じものを整理しながら、基礎の外に運び出しておきます。

次に、ホームタイ、ネジ、釘、ナットなどを外しながら

ハンマーやバールなどで、型枠もバラしていきます。

バラす時に基礎のコンクリートを、

傷つけないように注意しながらの作業になります。

もちろん、作業時の安全確認は大前提です。

問題がなければ、型枠などを運び出して清掃します。

順次、整理しながらトラックなどに積んで、撤収です。

型枠解体(バラシ)しました

私の場合は、型枠支保工などの金物がないので、

セパレーターに付いたナット、

枠の根元のコンクリートビス、

型枠をつなぎとめた釘、その他、枠固め用の木材などを外します。

型枠を繋ぐものがなくなったら、いよいよ型枠の解体に入ります。

外してガッカリする場合もあるので、

緊張の瞬間になります。

型枠の建て込みの記事でも触れましたが、

「追い出す」ように組んでおくと、バラしが楽です。

上下の写真のように、先に組まれた型枠に次の枠の側面がくっついている感じです。

写真のように、枠が小さめできれいな状態の型枠は、ハンマーで縁を叩いただけで簡単に外れます。

ところで、写真の底のほうに水が溜まってます。

立ち上がり型枠を建て込む際に、水抜きの穴をつけるのを忘れてました。

型枠大工さんにアドバイスをもらっていたのに、、忘れてました。

水抜きがないと、この基礎のように切れている部分がなく、全体が繋がった基礎は、

雨が降ると、プールのようになります。

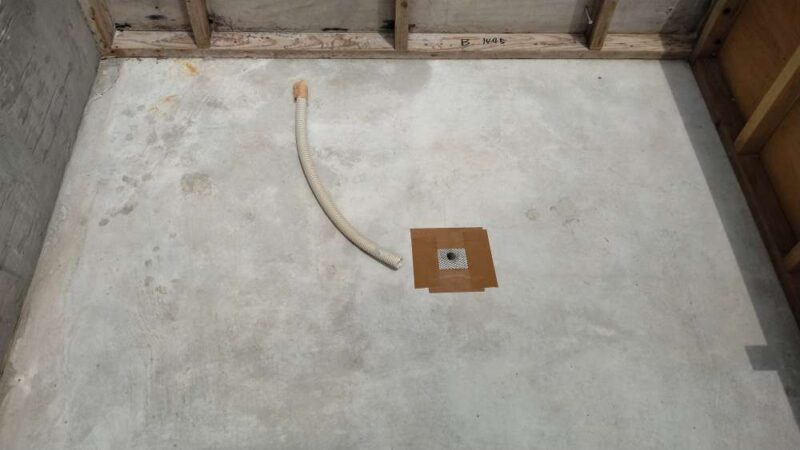

(写真 ニョキっと生えているスリーブ管)

やむを得ず、基礎の外側に通じている埋設配線用のスリーブ管を根元から切って、水抜きにしました。

もう一か所、別の場所にドリルで立ち上がりの根元に穴を開けました。

今更ですが、立ち上がり型枠の建て込み時には、

水抜き穴を用意すことをお勧めします。

基礎ができて、すぐに屋根じまいまで出来る、ハウスメーカーや工務店などは必要ないでしょうが、

私のように作業に時間がかかる場合は、基礎が水遊び場になってしまいます。

やり方は簡単です。

水抜き穴を付けたい部分に、小さめの角材を、

立ち上がり幅に切って、枠の根元に置いて、両側から釘などで固定します。

角材に離型剤を塗っておくと、なおよいです。

板材だと、後で取るときに苦戦すると思うので、角材がよいです。

何箇所か、設置したらOKです。

話は戻りますが、

追い出すように組まずに、写真のように両脇がコンクリートに接するように組んだ型枠は、

かなりの確率で、型枠が取れなくなります。(上写真)

型枠を壊すぐらいの勢いでガシガシやらなければ、外れません。

私は、型枠を壊してバラすつもりだったので、気にせず建て込みましたが、

型枠大工さんは、型枠材を再利用する前提なので、このような型枠組みは、しないと思います。

片付けながら、バラしているところ。

整理しながらやると、ゴチャゴチャなりませんね。

ちょっと心配していた9mmの合板は、

予想通りの、不甲斐なさでした。

写真のように、雨などで合板の積層部分がボコボコとなって剝がれたりしました。

枠はしっかりと入れたので、型枠が張る(膨らむ)ことはありませんでした。

ただ、表面はボコボコとして、見た目はよくないです。

やはり、JAS刻印の入ったような(写真 外周部分の型枠は新品です)

キチッとしたコンパネがよいです。

もともと長尺のコンパネは、長尺のまま使ったりしました。

バラしにくいですね。

継ぎ目に布テープを貼って補修してます。

水をはじくので、一応塞ぐことはできますが、

お勧めはしません。

型枠が痛んでいたので、ところどころ使いました。

立ち上がり部分の型枠を、バラした様子です。

配管用の穴には、ノロが少し入ったりしてます。(写真参照)

塩ビなので、ハンマーで叩くとノロもすぐに取れます。

スリーブ管は、塩ビ管を使っているので、このまま埋め殺しです。

ちなみに、似たものでボイド管というものがありますが、

こちらは紙製なので、打設後に取り除かなければいけません。

外周部分の型枠を外したところです。

スリーブ管にノロが入っているのが見えます。(写真赤丸)

立ち上がり部分から下のほうにも、

ノロが垂れているのが分かります。

写真赤線の部分は、コンパネを斜め切りして合わせた部分です。

加工が少し面倒ですが、

この様にしておくと角がきれいに出せます。

型枠を直角に組んである部分では、面木をつけておけばOKです。

面木を付けた部分は、面木を取ると、角がとれた状態になります。(写真上下)

何もつけていない角部分と、比べると違いが分かります。

型枠を外した際のコンクリートの状態は、

多少のノロが出ていますが、ジャンカなどもなく

問題ないレベルでした。

古い型枠を使った部分は、表面が美しくありませんが、

想定していたことなので、気にしません。

全体の型枠を、取り除いたら「バラシ」完了です。

(写真 バラした型枠です)

最後のお仕事、お疲れ様でした。

これらの型枠は、細かく切って、

薪風呂の燃料になりました。

きれいな感じの型枠は、まだ出番があるので置いておきます。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

型枠に限らず、解体することを

バラシ、もしくは バラす、と呼びます。

よく使う言葉なので、これは標準語だ、

と思ってましたが、

調べてみると、いろいろな業界で

いろいろな意味があるようです。

そういえば、

秘密を暴露する、ことや、

魚を逃がす、ことも、

バラす、と言いますね。

他にも、知らない使い方がたくさんありました。

知らない言葉、たくさんあります。

50代、まだまだ、

伸びしろしかないですね。

コメント