ベタ基礎ができたので、いよいよ建て方に入っていきます。

まずは、土台の墨を出して、基礎パッキンを設置していきます。

あわせて、基礎パッキンの種類についても触れておきます。

基礎パッキンの種類

基礎パッキンとは、基礎立ち上がりと土台の間に挟む樹脂製パッキンのことで、いくつか種類があります。

土台の要所要所に置く、正方形や長方形の基礎パッキンです。

柱の下や、アンカーボルト、土台継手など、設置場所が決まっています。

通常、間隔1m以内に配置します。

土台との隙間が広い部分ができる為、防鼠材の設置が必要です。

使用されることが少なくなっていますが、なかには地震の際の振動を低減させるタイプなど、特殊な基礎パッキンもあります。

ロングタイプは、立ち上がり天端全体に敷き詰める基礎パッキンで、現在はこちらのほうが主流になっています。

敷き詰めるタイプなので、設置位置の間違いや漏れがありません。防鼠材も不要です。

ロングタイプは、通気性能があるタイプと、通気を遮断する気密タイプのものがあります。

両方を適切に配置することで、通気と気密を両立させています。

1976年、城東テクノ株式会社によって開発された基礎パッキン工法は、これまでの基礎工事を変えました。

それまでの基礎立ち上がりには、換気のため通気口を設けて、そこに柵や換気扇を取り付けていました。

基礎パッキン工法にすることで、この通気用の開口部を設置する必要がなくなることで耐震性が上がり、

かつ、床下の換気量も増えて土台も長持ちする、という、画期的な工法です。

確かに、昔の基礎にあった換気用の穴が、今は無くなっています。

現在、ほとんどの住宅基礎は、この基礎パッキンを使うことを前提に設計されています。

それに応じて各メーカーから、それぞれに工夫された基礎パッキンが、販売されています。

今回私が使用した基礎パッキンです。

開発本家の、気密パッキンロング(写真左)とキソパッキンロング(写真右)です。

土台のサイズによって、品番が分かれています。

私の場合は、105mm角土台用のサイズです。

通気性を保ちたい場所に設置する基礎パッキンです。

基本的に使用するのはこちらです。

気密性を保ちたい部分に使用します。

床下換気は、建築基準法でも定められているので、必ず考慮すべき事柄です。

詳細は、下記リンクを参照してください。

What’s Jotoキソパッキング工法・・・城東テクノ株式会社。基礎パッキン工法が解説されてます。

換気や通気に関する法律・基準・決まり【法律・決まり】・・・床下換気の詳細な解説があります。

基礎パッキンを設置しました

プレカット材が届きました。

いよいよ、建て方、開始です。

まずは、墨出しして、基礎パッキンの設置です。

土台の墨出し

基礎立ち上がりの上に、土台を付けるための墨出しをしていきます。

まずは、柱芯などの要所要所に印をつけていきます。

ここは、かなり重要なので何度も測って確認しました。

あとは、墨壺を使って墨出しします。

コンクリートなどの固い部分には、カラコが刺さりません。

娘が、手伝ってくれました。助かりました。

ありがとう。

写真では、少し分かりづらいですが、墨出し完了です。

土台のサイズ105mmで、墨を付けると基礎パッキンを置くのにちょうどいい感じです。

立ち上がり部分の補修

まず、アンカーボルトが斜めになっているところがあるので、修正しておきます。

少しセンターからズレていますが、これくらいは大丈夫です。

(下写真 左 修正前 右 修正後)

作業に時間がかかっている為、錆びている部分がありました。(下写真 赤四角)

また、立ち上がり部分に、天端釘の抜き忘れがありました。(下写真 赤丸)

補修しておきます。

ディスクグラインダーで、飛び出た釘を削っていきます。

天端釘の抜き忘れ(写真上半分)と削り取った後(写真下半分)

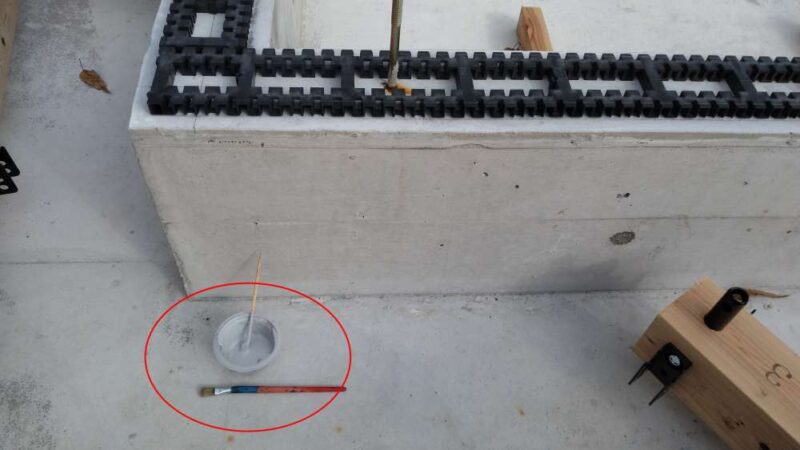

錆びを防ぐために塗料(写真赤丸)を塗っておきます。

塗料を塗った後(写真赤丸)

ついでに、クラック部分にも塗っておきました。

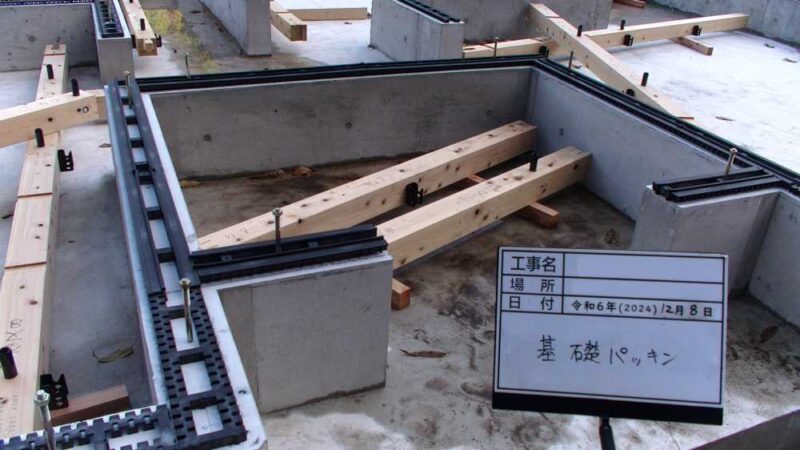

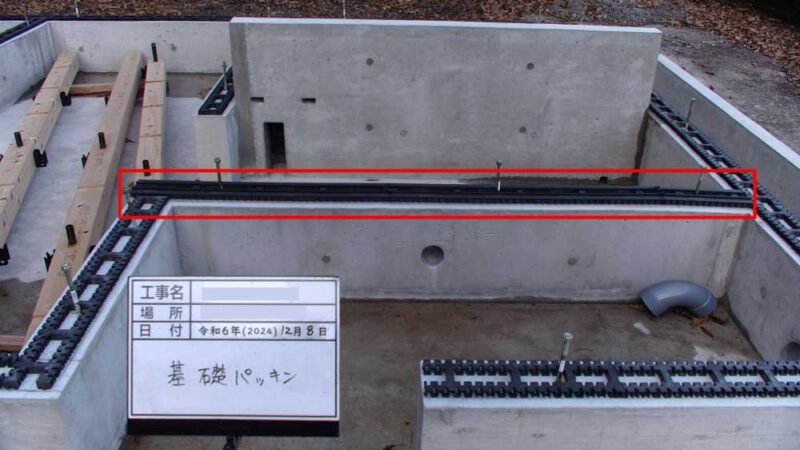

基礎パッキンの設置

墨を出したら、基礎パッキンを設置していきます。

設置と合わせて、土台も据え付ける位置に配っておきます。

この基礎パッキン、土台をアンカーボルトで締めるときに固定されるので、

現段階では、墨に合わせて、ただ置いてあるだけです。

四角い穴の位置がずらしてあるので、左右を入れ替えることでアンカーボルトを避けて設置することができます。

よく考えられてます。

長さが合わないところは、施工書に書いてある位置で切って使います。

基本、付属の施工書通りにしました。

斜めになっている部分も、合わせて切って置いてあります。

切断は、丸ノコでしました。樹脂はあまり切りたくありませんが、簡単に切れます。

横から見ると、通気性を確保するための構造がよく分かります。

気密パッキンの設置

気密パッキンは、玄関や浴室など外気を入れたくない場所に設置します。

私は、玄関まわりと浴槽の下に設置しました。

玄関部分(写真上)です。気密パッキンを囲むように設置してあります。

コーナー部分などには、付属している気密テープを付けておきます。(写真 赤丸)

パッキンの下に十字に線が入っているところが、柱芯の位置です。

浴室は、浴槽の下になる部分のみ気密パッキンを設置しました。(写真 赤四角)

洗い場の部分は、後々防水処理をするので、土台下は通気パッキンを付けることにしました。

基礎天端全体にズラリと敷き詰めたら完了です。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

基礎パッキンについて、いろいろと書いてますが、

後から調べて分かったことです。

最初はプレカット業者さんに、

「最近の住宅基礎パッキンはこんなのですねー」

と、紹介されました。

見せてもらったのは、要所要所に配置するパッキンではなく、

ロングタイプと呼ばれるものでした。

「じゃあ、それにします」

という感じで、決めました。

最初は、免振機能を備えた基礎パッキンを考えてました。

ただ、とても高価だったので、決めかねていたところでした。

紹介したキソパッキンロングは、

指定の施工方法で設置すると長期保証が受けられるようになります。

それだけ自信のある製品なんだと思います。

実際に触ってみると、

こんなに薄くて軽い樹脂製のもので、建物の荷重が支えられるのかなぁ、

と、思わなくもないです。

ただ、断っておきますと、製品自体は、十分な実績がありますし、

実際、後から土台と一緒にアンカーボルトで締め上げても、ビクともしませんでした。

現在の住宅は、ほとんどこの基礎パッキン工法で建てられています。

木造住宅の基礎工事を変えた、すごい建材だと思います。

ご存知の通り、木材、石、金属、コンクリートなど建築に使われる材料は全て建材と呼ばれます。

対して、技術が発達したことで、後から出てきた建材を、全て新建材と呼びます。

この基礎パッキンも新建材のひとつでしょう。

新建材が、新工法を提案するのは珍しいことではありません。

様々な方々の知恵と工夫が、その中には詰まっています。

そんな知恵と工夫が集まって、家は建っていきます。

本当に、感謝 感謝です。

コメント