立ち上がり部分の型枠ができたので、生コン打設作業の紹介です。

スラブ部分(下半分)と同じで、クレーンによるホッパー打設工法で打ち込みました。

ホッパー打設工法、その他の生コン打設の方法、天端レベリングなどもあわせて触れておきます。

生コンクリートの打設工法の種類

生コン打設には、いくつかの方法があります。

- ポンプ打設工法・・・コンクリートポンプ車に配管を繋ぎ、生コンをポンプ車によって圧送して打設する工法です。

- ホッパー打設工法(バケット打設工法)・・・クレーンで、生コンを入れたホッパーを釣り上げて打設する工法です。

- その他・・・小規模の場合は、一輪車による人力の打設方法。シュート(大きな雨どいのようなもの)と呼ばれるガイドを使った打設方法。重機のバケットで生コンを運ぶ打設方法。

などがあります。

一般的には、ポンプ打設工法かホッパー打設工法によるものが多いと思います。

それぞれ、メリット、デメリットがあります。

ポンプ打設工法は、ポンプ車によって次々と生コンを圧送できるので、鉄筋コンクリート造の建物など大量のコンクリートを打設するのに向いてます。

また、車の寄り付きの悪い狭い場所でも、配管を伸ばして打設できます。

ただ、配管の中を通すので生コンの硬さは、ある程度柔らかくなりがちです。

あと、配管を伸ばした分だけ、解体、清掃に手間がかかります。

ホッパー打設工法は、硬めの生コンでも打設可能です。

また、作業員が手元で加減しながらホッパーの開閉をすることができるので、

生コンの量を調節しながら打設できます。

ポンプ車の圧送のようにドバッ、ドバッ、と生コンが出てくることはないです。

打設後の清掃も、ホッパーをきれいにするだけです。

生コンクリートのホッパー打設工法とは

コンクリートホッパーとは、底の部分が開くようになっている、大きなバケツのようなものです。

コンクリートバケット(バケット打設工法)とも呼ばれます。

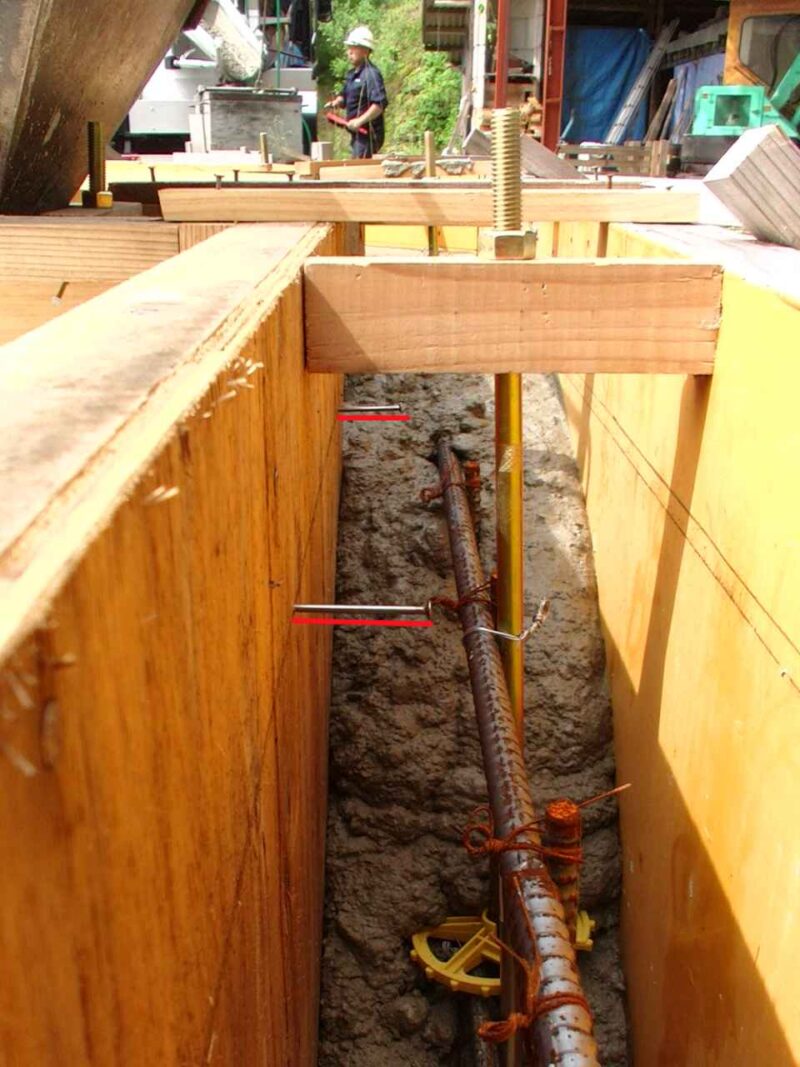

(写真 中央オレンジ色 一般的なコンクリートホッパー)

このホッパーに生コンを入れて、クレーンで吊って打設ポイントまで運びます。

打設ポイントにいる作業員が、ホッパーの底を開けて生コンを流し込みます。

適宜バイブレーターを、かけたりしながら(差し込みながら)様子を見て、次の打設ポイントへと少しずつ移動していきます。

基本的には、この繰り返しになります。

打設ポイントは順次移動していくので、ミキサー車や作業員と左官さん、クレーンオペレーターのスムーズな連携が求められます。

事前に、クレーンの設置場所や、ミキサー車の寄り付きなど、現場に必要なスペースを確保することは必須です。

クレーンは、負荷を少なくするため、アームをできるだけ立てて使用するのが基本です。(写真参照)

横にも縦にもスペースの確保が必要です。

(写真 グ~ンと高くアームを伸ばしたクレーンと、出番を待つホッパー)

専門家のリンクを参照してください

コンクリート打設の手順や方法を紹介!注意点も分かりやすく解説・・・ポンプ車の打設工法と並んで、クレーンによるホッパー打設工法が紹介されてます。

コンクリート打設の安全性の向上について・・・イラストがついているので分かりやすいです。(PDFが開きます)

バイブレーターとは

バイブレーターとは、打設の最中に生コンを隅々まで充填させる、締固め作業を行う道具です。

規模が小さい場合、コードレスの手持ちタイプが便利です。

規模が大きい場合、複数人(後ろでサポートする人が必要です)で、持ちまわる大蛇のようなバイブレーターもあります。

今回のような基礎立ち上がりでは、小型でコードレスのバイブレーターがあるので、こちらが便利で、十分な締固めが行えると思います。

(写真上 コードレスバイブレーター 写真下 充電器と予備バッテリー )

あまり長い時間、同じ場所にバイブレーターをかけると、生コンが分離してしまうので、要所要所をチョンチョンといった感じでかけるとよいと思います。

また、木づちで、生コン打設される部分の型枠をたたいてまわることも行われます。

生コンが入って行く先の枠を叩くと、明らかに音が違う部分があるので、そこが流れ込んでいる部分です。

私は見たことがありませんが、型枠バイブレーターというものも、あるそうです。

コンクリートの締固めとは?締固めの目的とバイブレーターの種類・使い方・・・バイブレーターの種類や、使い方の詳しい解説があります。

基礎天端レベリングとは

天端(テンバ)とは、一番上になる部分を指す言葉で、いろいろな場面でつかいます。

ちなみに、上端(ウワバ)、下のほうを下端(シタバ)といった呼び方もあります。

今回は、基礎なので、立ち上がりのてっぺん(基礎の一番上)部分を指しています。

この部分を、レベリング(平らにする)します。

具体的には、立ち上がり生コン打設のあとに、

セルフレベリングモルタル(写真)を、練って流し込むことで平らな部分をつくっていきます。

(天端レベラー、ベースレベラーなどいろんな名前がついてます)

立ち上がり部分は、ミキサー車による生コン打設ですが、

セルフレベリングモルタルは、その場で手練りして流し込みます。

ベタ基礎立ち上がり部分の生コン打設をしました

今回の打設のメンバーは、前回のスラブ打設と顔ぶれも人数も同様です。

左官さん二人、クレーン(クレーンオペ)、ミキサー車(ドライバー)、一般作業員(私)、それに写真撮影(妻 午前中のみ)計6人で、行いました。

立ち上がり打設

まず、打設するルートを決めておきます。

立ち上がりの外周が途中で切れている部分があれば、そこからスタートすることが多いと思います。

私の場合は、立ち上がり部分は全部繋がっているので、

場所を決めてそこから打ち込みはじめて、最後にまたそこに戻ってきます。

最後に戻ってきたときは、生コンが少し硬くなっているので、注意しておきます。

立ち上がりなど、生コンの入るスペースが狭い場合は、ジョウゴをかぶせて打ち込みます。

ジョウゴもクレーンオペの方にお借りしました。

(これも、自作だそうです。カッコイイ。)

クレーン会社によるとは思いますが、ホッパーやジョウゴを自社で持っているところは多いので、

頼めば、一緒に持って来てくれると思います。

(写真中央 ホッパーとジョウゴ)

打設するときのポイントは、生コンの量です。

型枠をつくったときに打っておいた天端釘を目印に、

生コンを均しながら、移動していきます。

(写真赤線 天端釘)

天端の位置は生コンの量で決まっていきます。

きちんと位置決めをしながら移動しないと、

あとから生コンを持ってきて足したり、逆に取ったりしなければならなくなります。

また、隅々まで生コンが行き渡るようにバイブレーターを丁寧にかけてやります。

(写真 バイブレーターをかけている様子)

バイブレーターをかけると、生コンは横に流れていき、

上部は下がるので、後ろから天端を揃えてくる左官さんと連携しながら、

高さを揃えて、打設するポイントを移動していきます。

(写真手前 天端を均しながら移動してくる左官さん)

順次移動しながら、型枠部分全体に生コンが行き渡れば打設終了です。

ミキサー車、クレーンは、ここまでになります。

ホッパー等を洗って、片付けます。

天端レベラー(セルフレベリングモルタル)施工

生コンを打ってしばらくすると、水が上がってきます。

この浮き水が引いたら、セルフレベリングモルタルを流し込んでいきます。

(セルフレベリングモルタルとは、あまり呼ばないので以下、天端レベラーとします)

(写真 浮き水が上がっている様子 このあと天端はもう少しきれいにしておきます)

浮き水が引くまでの間、昼食、休憩をとっておきます。

レベリングを後日にする場合もありますが、

プライマーなど接着を即すものを塗ってから流し込まないと、密着不良になりやすいと思います。

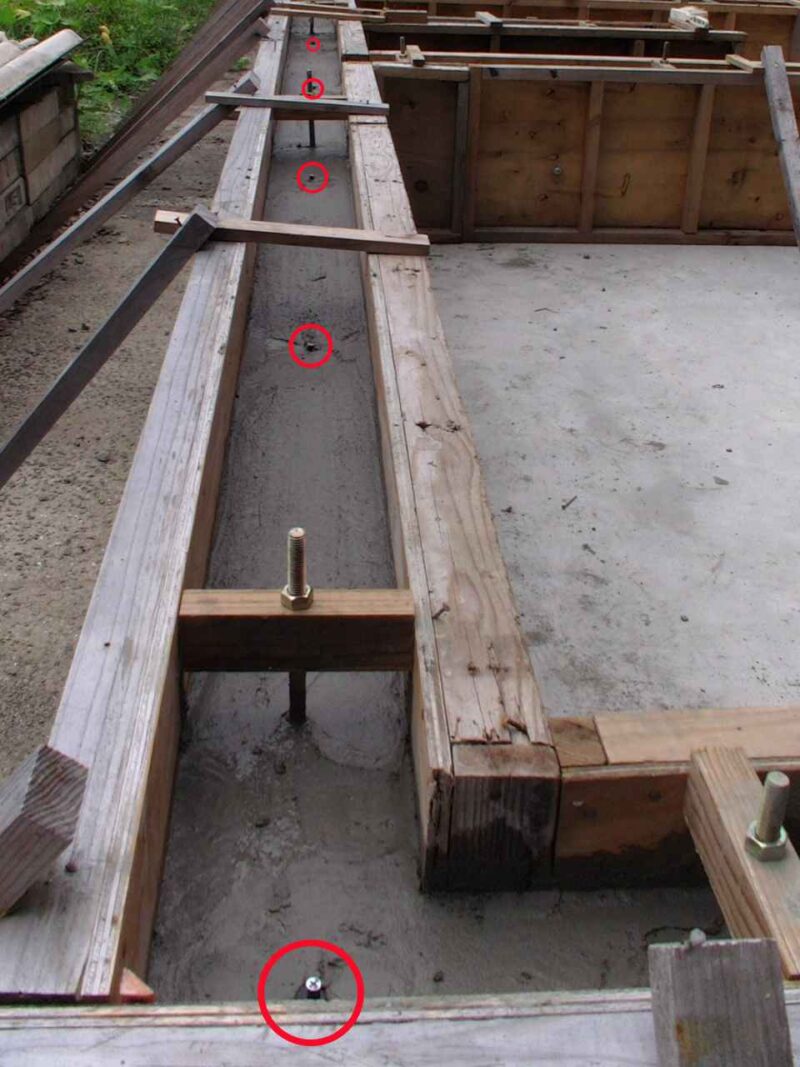

浮き水がある程度引いてきたら、レベルをだすためのビスを差し込んでいきます。

生コンが柔らかいうちに、手でブスリと差し込んで、周りを少し均しておきます。

500mm~600mmのピッチくらいで全体に付けていきます。

この時一緒に、型枠やボルトに付いた生コンをきれいにしておくと、後の作業が楽です。

あと、忘れずに天端釘も抜いておきます。

(写真赤丸 天端レベル用のビスを取り付けたところ)

付け終わったら、このビスを回して高さをあわせていきます。

今回は、左官さんと一緒にレベルを見て調整していきました。

高さがでたら、天端レベラーを練っていきます。

天端レベラーは、一袋に対して水の量が指定されています。

目分量ではなく、指定通りにキチッと測ったほうがよいです。

目盛り付きのバケツで、水を計量してハンドミキサーで混ぜていきます。

(写真 天端レベラーをハンドミキサーで練っている様子)

天端レベラーはトロトロと柔らかい感じで、

流し込むと、ジワーっと広がって平らになってくれます。

クレープの生地を流す感じに似てます。

ビスの頭のところに合わせるように、流し込んでいきます。

分岐している場所は、発泡スチロールなどで塞き止めておくとよいです。

(写真赤丸 発泡スチロールでつくった せき こんな感じで付けます)

上の写真は、後日、こんな感じでした、という風に撮ったものです。

実はバタバタしてしまって、流し込みのところは、写真がありません。

というのも、天端レベラーが足りなくなってしまって、

慌てて買いに行くことに、なったからです。

段取り悪いですね。

天端レベラーの厚みは通常、1cmを基準にします。

そのつもりで、計算して8袋用意してました。

2袋は予備で準備していたのですが、足りませんでした。

厚みが、想定より厚くなって、足りなくなった次第です。

足りそうにない、と分かった時点で左官さん二人に作業を任せて、

私は、近くの建材店まで行って、もう2袋買い足してきました。

ちょっとバタバタしましたが、無事、打ち込みは終了しました。

すぐにシートをかけて養生したので、この写真は後日撮ったものです。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

今回、ちょっと驚くことがありました。

打ち込み終了後、

ミキサー車に残っていた生コンは、

なんとバケツ1杯分だけ。

クレーンのオペの方が、

「 こんな現場はじめて見た。

こんなことも、あるんやねー。 」

同感です。

ミラクルです。

ちなみに、3.8立米が、今回の図面から拾い出した生コンの量です。

10トン車の最大積載量は、4立米。

通常、打ち込み時に目減りします。

生コン会社の方からは、

最初の1台を少なめに持っていって、

様子を見て次の車を出しましょうか?

と提案されました。

生コンは、足りないと大変困るので、

少し余るくらいに頼むのが一般的です。

計算上、10トン車満載ピッタシです。

ギリギリなのを承知で、足らなければ最小ロットで、

もう一台出してもらうようにしました。

段取りとしては、ベストではありませんね。

最小積載量とはいえ、結構余ることになるだろう、

と思ってました・・・が。

こんなことも、あるんですねー。

コメント