基礎鉄筋の配筋ができたので、型枠に生コンを流し込んで(打設)、基礎のスラブ部分(下半分)をつくる作業の紹介です。

あわせて、生コンの配合、打設の方法、段取りについても触れておきます。

スラブとは

スラブとは、コンクリート建造物において板状の平面部分を指すものだと理解しています。

紹介しているベタ基礎の地盤面に接するこの部分は、ベースコンクリートとか、土間コンクリートなどとも、呼ばれます。

このあたりは、言葉を使う人の職種で呼ばれ方が異なる印象を受けます。

ちなみに、左官さんは、土間コンと呼んでました。

専門家のリンクを参考にされてください。

スラブとは?意味や役割、種類を解説!・・・コンクリート床スラブを、土間コンクリートスラブ、構造スラブ、に分けて解説されてあります。

土間コンクリートとスラブの違いと、配筋や床厚について・・・土間コンクリートとスラブを明確に分けて解説されてあります。

生コンクリート(生コン)とは、配合について

生コンクリートとは、固まる前のコンクリートのことです。

通常、生コン会社(プラント)からミキサー車で運んできます。

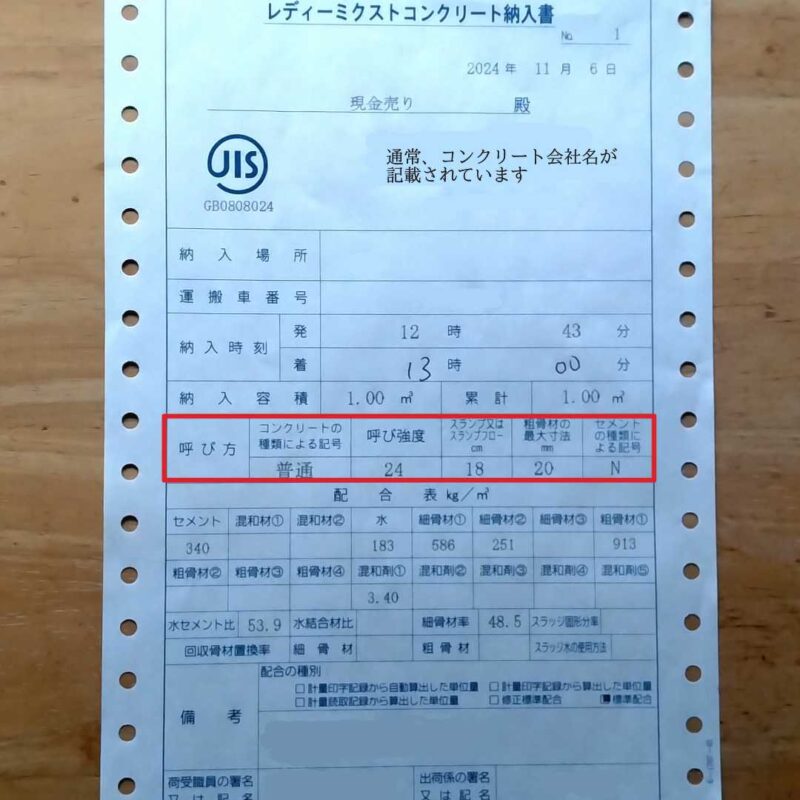

下の写真は、ミキサー車が搬入時に持ってくる伝票です。

生コンは正式にはレディミクストコンクリートと呼ばれ、

(伝票にも書いてありますよね)

配合(写真赤枠)によって、いろいろな種類があり、数字や記号で表記されます。

例えば、

「 普通 24 18 20 N 」

これは、今回私が頼んだものになります。

順番に説明すると、

普通 は、普通セメントです。という意味です。

24 は、呼び強度を表します。

中に入っているセメントの量が多くなるほど数値が大きくなり強度も上がります。

ちなみに、数値が大きくなると単価も上がっていきます。

この数値は、基礎の耐用年数に関わってくると思います。

(一般的な住宅基礎では、21、24、くらいが多いような感じがします)

18 は、スランプ値を表します。

数値が大きいほど柔らかくなります。

ちなみに、数値が小さいほど強度は上がっていきます。

この数値は、施工性に関わってくると思います。

柔らかいほうが作業しやすいですが、

あとで少しコンクリートがやせる(縮む)かもしれません。

あまり固いと、生コンを充填しにくいと思います。

(一般的な住宅基礎では、12、15、18、くらいが多いような感じがします)

20 は、粗骨材(中に入っている砂利)の最大値を表します。

数値が大きいほど、中に入っている砂利のサイズが大きくなります。

ちなみに、数値が大きいほど強度は上がっていきます。

この数値は、打設時の充填しやすさに関わってくると思います。

骨材が大きすぎると、鉄筋の間など細かいところに引っかかって、生コンが全体に行き渡りにくいと思います。

(一般的な住宅基礎では、20、25、くらいが多いような感じがします)

N は、普通ポルトランドセメントを使っています、

という意味で、ほかにも、高炉スラグというものを混ぜたBBなどの種類があります。

(一般的な住宅基礎なら、普通ポルトランドセメントで問題ないと思います)

配合は、結構悩んで、設計の方やプラントの方に相談したりしました。

()の部分は、あくまで、個人的な感想なので、専門家のリンクを参考にされてください。

DIYで使用する生コンクリートの配合は?スムーズに注文できるコツ・・・DIYで生コンを使うときのアドバイスがたくさんあります。

生コンクリートとは?・・・レディーミクストコンクリート(生コン)について、詳しい解説があります。

コンクリート・・・生コンのJISによる規定についての解説があります。

コンクリートの高炉(BB)と普通(N)の使い分けとは・・・高炉セメントと普通ポルトランドセメントの違いが詳しい解説があります

生コン打設(コンクリート打設)とは、打設の方法

型枠を組んだところや転圧した砕石などに、生コンクリートを流し込む作業をコンクリート打設(打ち込み)と呼びます。

小規模の場合は、一輪車や、シュート(流しそうめんの竹部分を大きくしたようなものです)を使ったりします。

住宅基礎などの場合は、ポンプ車で生コンを圧送する方法や、クレーンでホッパーを使った方法などが、あると思います。

いずれの場合も、ジャンカ等ができないようにバイブレーターでつきながら隅々まで丁寧に流し込むようにします。

計画通りの時間内に打設を完了しなければならないので、事前にしっかりと段取りましょう。

私は、クレーンでホッパーを使った打設方法でやりました。

専門家のリンクを参考にされてください。

【躯体工事】コンクリート打設とは?工事概要と作業手順を解説・・・写真付きで打設の方法や手順の解説があります。

こちらの記事でも紹介してます。

生コン打設(打ち込み)の段取りとは、

様々なケースがあると思いますので、

専門家のウェブサイトなどを参考にされてください。

プロの場合は、しっかりとした計画書を作成していると思います。

ここでは、DIYで行った私の場合を、一例として紹介します。

まず、ひとつは、作業に必要な人員の検討、確保です。

これは、知り合いの左官さんに事前に現場に来てもらって、

打設方法(ホッパーを使って打ち込み)や、現場の状況(広さや、型枠の状態、車両のよりつきなど)を確認しながら、打ち合わせます。

中に入る(型枠の中で作業する)人数は、(私を入れて)3人いればできるであろう、

ということになり、左官さんを2人手配することにしました。

(一般的な打設作業の人数より、少ないと思います)

この時、労務費の金額と支払方法も確認しておきます。

必要な道具なども確認して、バイブレーターだけリースで用意することにしました。

クレーンオペレーターの方とも、同様に打ち合わせます。

ふたつ目は、作業に必要な資材の検討、確保です。

資材は、もちろん生コンになります。

事前に図面から、必要な量を計算しておきます。

それと、生コンの配合を決めておき、全体の見積もりお願いします。

見積もりは、立米単価になっていると思います。

複数の生コン会社(プラント)に見積もりをお願いしましたが、組合等に入っているところでは、それほど金額に差はないと思います。

生コンは、できるだけ現場に近いところから頼むのが理想です。

というのも、生コンクリートは、練ってから打設が完了するまでの時間が以下のように決められています。

外気温が25℃以下の場合・・・120分以内 (打ち重ね150分以内)

外気温が25℃を超える場合・・・ 90分以内 (打ち重ね120分以内)

この時間内に打設が完了するように計画を立てなければなりません。

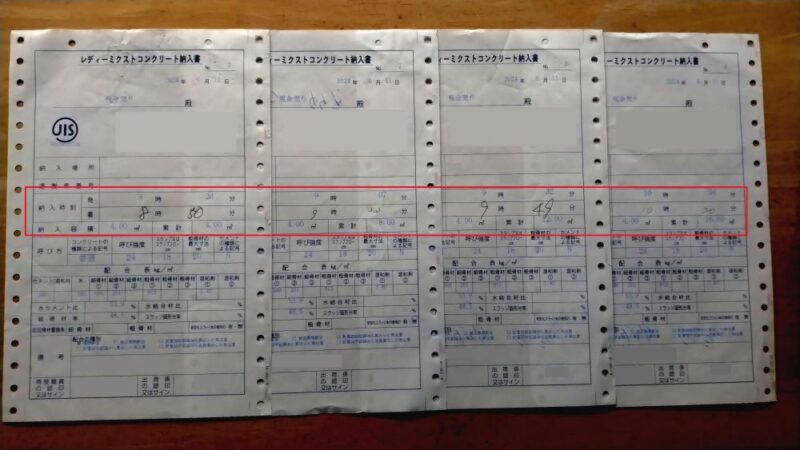

(写真 今回打設時の伝票です。赤枠の部分が、生コン会社(プラント)出発時間と現場到着時間です )

生コンは、ミキサー車が生コン会社(プラント)で配合されたものを、荷台でグルグルしながら運んできます。

ミキサー車は、生コン車などとも呼ばれているので、ご存知かと思います。

近所では、10トン車、5トン車をよく見かけます。

車のよりつきが悪い現場などには、5トン車などを頼んだりしますが、別料金(小型割り増し)が加算されたりします。

ほかにも、別途料金が必要な場合がいろいろとあります。

そのあたりも、確認しておく必要があります。

頼むプラントが決まったら、いろいろと打ち合わせることがあるので、事前にしっかりと用意したいところです。

今回の現場は、狭いわけではないので、近くのプラントにお願いして、

10トン車でリレーすることにします。

あとは、職人さんたちやプラントのスケジュールと天気予報を見ながら、日程の都合をつけていきました。

そして当日、ミキサー車が現場に到着してすぐに生コン打設がはじめられるように、事前に現場の状況を整えておくようにします。

こんな感じです。

リンクを置いておきます。

コンクリート打設に伴う生コンの価格など積算・手配~打設迄の注意したい点・・・生コンの手配や別途料金についての解説があります。

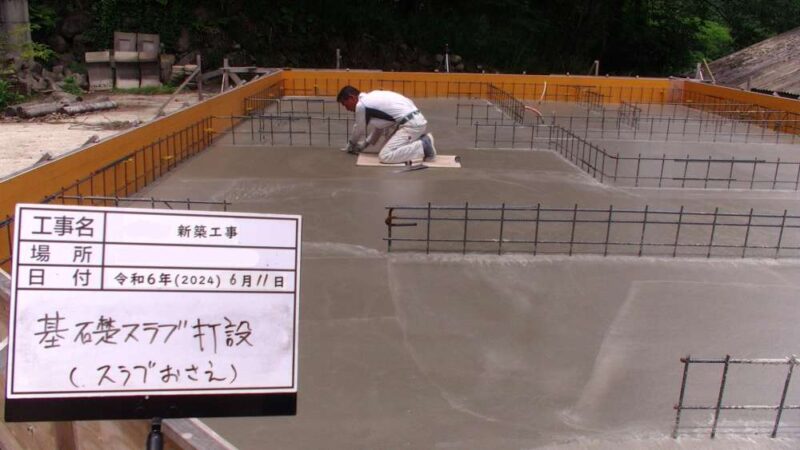

ベタ基礎スラブ部分の生コン打設をしました

打ち込み当日、クレーンや左官さん達が続々と現場に到着します。

作業の準備をする中、

「鉄筋にもスラブ天端の位置を付けておいたほうがよい」

と、左官さんに指摘されて、急いで用意しました。

レーザー墨出し器を用意していたので、すぐに準備できました。

予定通り、生コン会社に連絡して、打設開始です。

打設のルートは、事前に打ち合わせておきます。

今回は、クレーンに対して奥の隅部分から、生コンを打ち込んでいきます。

立ち上がりの鉄筋に囲まれた部分を、ひと区画づつ、均しながら進んでいきます。

均した部分には、もう入っていかないので、この時点で、高さをあわせていきます。

ホッパーで打設している様子です。

写真奥のミキサー車から、ホッパーに生コンを入れると、クレーンのオペレーターが指示した場所に運んできてくれます。

ホッパーがきたら、底のふたを開けて打ち込みます。

これを繰り返していきます。

今回お願いしたクレーンです。

オペレーターも、とても気さくな方で大ベテランなので、

こちら側が合図しなくても、スッとほしい位置にホッパーを運んできてくれます。

一般的に、ホッパーはドラム缶を半分にして下にジョウゴを付けたような丸い形をしています。

写真のホッパーは、四角いですよね。

なんと、このホッパー、オペの方の自作だそうです。

すごい。 カッコイイ。

バイブレーターをあまりかけすぎると、骨材と分離していってしまうので、要所要所をチョットづつ突いていく感じです。

立てかけてあるのが、トンボ(レーキ)や、練りクワ、バイブレーター、などです。

写真の鉄筋に巻いてある、緑色のテープがスラブ天端の目印です。

広いところは真ん中に鉄筋を立てて目印を付けています。

その鉄筋は、区画を打ち込むときに外していきます。

全体がスラブ天端の高さに揃ったら、生コン打ち込みは完了です。

ミキサー車、クレーンはここまでになります。

クレーンは、半日稼働料金で、お願いしました。

これから、少し時間をおくので、その間に昼食など済ませておきます。

今度は、生コンの乾き具合をみて、もう一度コンクリート表面をきれいに均す、

「おさえ」と呼ばれる作業に入ります。

左官さんが、表面の様子を見て

「そろそろ、おさえようか。」

と頃合いをみてくれます。

表面は微妙な硬さなので、沈まないように板に乗りながら、おさえていきます。

かんじきと同じ理屈ですね。

きれいに仕上げながら、後ろ向きに進んでいきます。

3人で何処から出るのかルートを決めて、出口にお尻を向けて進んでいく姿は、

どこか楽し気な感じがしました。

おさえ終わったら、スラブ打ち込み完了です。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

生コン打設は、基礎作成工程の一大イベントです。

泣いても笑っても一発勝負。

普段は一人作業で、ボッチな私も、この時ばかりは援軍を要請します。

今回は、ミキサー車(ドライバー)、クレーン(クレーンオペレーター)と、左官さんを2人、写真撮影を妻に、お願いしました。

あと私を入れて計6人での作業になります。

左官さんは、よく知っている方で、一緒に仕事したこともあります。

左官一筋、御年72歳の大ベテランです。

その弟さんでこの方も左官、大工と様々な経験をされて、還暦を過ぎた大ベテラン。

クレーンオペレーターの方も、クレーン会社の社長兼オペの大ベテランです。

(年齢は、内緒だそうです)

ベテラン達の中で、50代半ば、一般作業員の私が、一番の若手といったラインアップでした。

・・・・・。

土木、建築業界の人手不足は深刻です。

とはいえ、よく知った方たちと楽しく作業できました。

このような、方々と巡り合うことができて、私は幸運です。

コメント