基礎スラブの生コン打設、養生後、鉄筋の配筋ミスに気がつきました。

やむを得ず行った、あと施工アンカーによる補修工事と、施工ミスが発覚した場合の相談先もあわせて紹介します。

施工ミスとは、

施工ミス(施工不良)とは、住宅に本来あるべき機能・品質・性能・状態などが

備わっていないこと(瑕疵)が認められる状態だと思います。

ちょっと、瑕疵(かし)の意味が分かりにくいですが、

例えば、図面通りに施工してあるけれども実物を見たらイメージと違った。

(指定した壁紙の色が、実際に見たら思っていたのと違った等)

などというのは、住宅の機能や品質に欠陥があるとは言えないので、

施工側に瑕疵責任があるとは、認められないと思います。

なぜ、瑕疵責任などと、難しい言葉を使っているのかといいますと、

いざトラブルになると、法律の世界に入ってくるので、

難しい言葉のオンパレードになってくる可能性があるからです。

住宅の売買契約や請負契約時には、売主もしくは施工会社から、

住宅瑕疵担保責任保険の加入について説明があると思います。

よく、聞いておきましょう。

契約書面の記載も、しっかりと確認してください。

大事です。

売主もしくは施工会社は、住宅品質確保促進法によって、

新築住宅の一部に欠陥があった場合、10年間の瑕疵保険責任が生じています。

施工ミスが発覚した場合については、まずは、施工会社との話し合いになる、と思います。

工事会社の施工ミスが原因で問題が発生した場合は、工事会社は費用を負担し、やり直し工事を行わなければなりません。

施工ミス(施工不良)は、図面と異なった設備品や仕様になっていた、といったミスから、

建物の傾き、雨漏り、配管漏水、基礎の施工不良など構造部分に関わるものまで様々です。

特に構造部分の不備は、後に深刻な状況になりかねません。

ただ、施工会社側がミスを認めない、話し合いに応じない、追加費用を要求される、など、 トラブルが、さらに深まる場合もあるかもしれません。

私は、経験がないので、何とも言えませんが、

折り合いがつかなかった場合の相談先も、調べて分かる範囲でリストアップしてみました。

利用する事態にならないことを、願っています。

国民生活センター

国民生活センターは、ご存知の通り様々な消費者被害の相談をすることができる独立行政法人です。

「消費者ホットライン」は、無料で利用できるので、何かしらのアドバイスはもらえると思います。

守備範囲が広いので、該当するのかわからないような事柄でも相談しやすいと思います。

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)

国土交通省に設置されている、無料の電話相談や、専門家(弁護士や建築士)との対面相談を行える国土交通大臣指定の窓口です。

住宅紛争審議会などを経て、あっせん・調停・仲裁など、裁判外の方法で簡易・迅速な紛争解決を目指す機関なので、裁判のように長期戦になることはないと思います。

国が設置した住宅トラブル専門の窓口なので、細かく対応してくれると思います。

建設工事紛争審査会

建設工事紛争審査会とは、建設工事請負契約の紛争解決を行う準司法的機関です。

国土交通省および各都道府県に設置されていて、

あっせん・調停・仲裁などの方法で紛争解決を導きます。

ただ、請負契約に限った事柄の解決であることと、書類など用意しなければならないことから、

まず相談するなら、上記の(住まいるダイヤル)に、といった感じがします。

住宅診断士(ホームインスペクター)

住宅診断士(ホームインスペクター)は、建物の状態を診て、耐震補強や必要な修繕をアドバイスする人です。

施工ミスでトラブルになった場合も、現状において不備がある点、修繕が必要な個所などを書面として作成してもらえると思います。

建売りや中古住宅を検討している際は、事前に診てもらうことを、お勧めします。

弁護士

言わずと知れた法律の専門家ですが、高い専門性から費用も相応だと思います。

まずは、法律に関する様々なトラブルを無料で相談できる窓口、

法テラス(日本司法支援センター)を、利用されてみてはいかがでしょうか。

法律のプロなので、施工業者との交渉や損害賠償請求、民事調停手続きのほか、訴訟に至るまで、安心して任せられると思います。

ただ、訴訟となると長期戦を覚悟しなければならないと思います。

あと施工アンカーによる補修工事をしました

冒頭でお伝えしたように、型枠立ち上がりの墨出しを行っているとき、

鉄筋が入っているべきところに何もないことに気がつきました。

自分でもビックリです。

ガッカリです。

やむを得ず、あと施工アンカーによる補修工事を行いました。

あと施工アンカーとは、

あと施工アンカーとは、文字通りあとから施工するアンカーボルトになります。

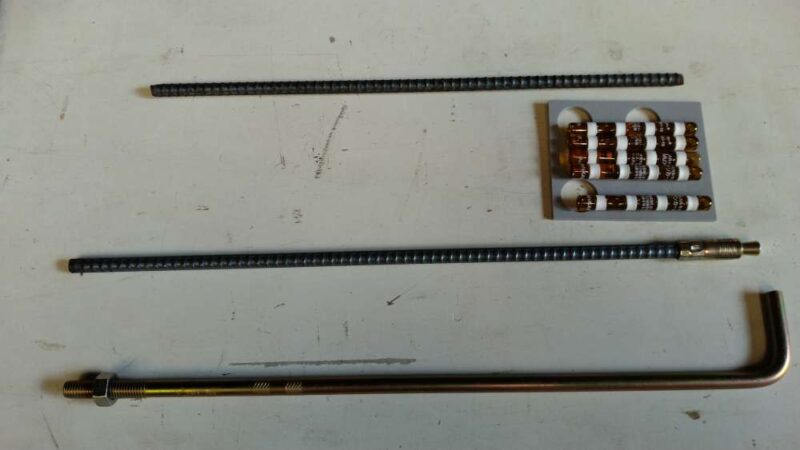

おおきく、金属系アンカー(メカニカルアンカー)と、接着系アンカー(ケミカルアンカー)、その他(ネジ固定式アンカーなど)に分類されています。

- 金属系アンカー(メカニカルアンカー)は、コンクリートに穴を空けてアンカーを打ち込み、先端がくさび状になることで穴に引っ掛かり、抜けにくくなる、といった感じのものです。穴の径が大きくなると、引っ掛かりが弱くなるので、指定された下穴径で穴を開けることが大事です。基礎配筋の際、コンクリート土間部分などに使用しました。

- 接着系アンカー(ケミカルアンカー)は、カプセル型と注入型に分かれています。いずれも、下穴の中にアンカーと接着剤を充填した後、接着剤が化学反応により硬化することにより固着する、といった感じのものです。一般的に金属系アンカーよりも、引張荷重が強いと言われてます。今回使用するのは、こちらのタイプで、カプセル型のものになります。

- その他(ネジ固定式アンカーなど)のアンカーは、石膏ボードに使うネジ式アンカーから、コンクリートビスのようなものまで様々な形状のものがあります。

今回、使用するカプセル型の接着系アンカーです。(写真上)

差し筋アンカーと呼ばれている、金属系アンカー、(写真中)

生コン打設前に設置する、先付けアンカーです。(写真下)

(いずれも、今回のベタ基礎に使用したものです)

あと施工アンカーは、先に設置して埋め込む先付けアンカーとは区別されています。

先付けアンカーに比べると、品質、強度、ともに劣るため、

新築住宅の場合は、あまり使用されることはないと思います。

(令和4年より法律が変更されて、構造的な部分にも、あと施工アンカーの使用が可能になったそうで、使用される場合も増えるのかもしれません。

下記リンクを参照ください。)

「あと施工アンカー」が新築にも使用できるようになりました・・・あと施工アンカーの使用について法律の変更点などが解説されてあります。

あと施工アンカーの基礎知識 – JCAA・・・あと施工アンカーについて、図解でわかりやすい解説があります。

あと施工アンカーにより、補修工事をしました

まず、立ち上がり型枠の墨出しをします。

鉄筋を付け足す場所も、印をつけていきます。

一般的に接着系アンカーは、金属系アンカーより穴を深く掘り込みます。

この時、埋まっている鉄筋にぶつからないように穴の位置を決めないと、それ以上掘れなくなります。

写真を撮ってあったので、鉄筋の位置が分かりやすかったです。

(赤線が鉄筋のある部分です)

指定された深さまで掘らないと所定の引張荷重が得られないので、ドリルに印をつけてキッチリ掘っていきます。(今回は90mmです)

200ピッチで穴を空けたら、掃除機などで中までキレイにします。

穴を空け終わったら、一度用意した鉄筋を仮組みしてみます。

接着系アンカーは、接着剤が固まって強度がでるまで時間がかかるため、一定時間固定できるように用意しておきます。

穴にカプセルを入れて、上から鉄筋でたたき割るようにして打ち込みます。

写真では見えにくいですが、穴にはカプセルが入っています。

打ち込み終わったら、仮組みしたように固定しておきます。

所定の時間が過ぎたら(私は次の日にしました)十分な強度がでているので、結束して配筋します。

これで、補修工事完了です。

あと施工アンカーによる補修工事の、その後

あと施工アンカー補修を終えて、

その後の様子を同じようなカメラアングルで写真を撮ってみました。

同じ視点で、作業工程を紹介しておきます。

他の部分と同様に型枠を建て込みます。

何事も無かったかのように、生コンを打ち込みます。

ダブルチェックのむずかしさ

ダブルチェックとは、ご存知の通り作業のチェックを二回行うことです。

通常、その作業に精通した方々が二人で、別々のタイミングと視点で行います。

人数を増やした、トリプルチェックというのもあります。

一人作業の場合は、これを一人で行うことになります。

私も日々、作業毎にチェックするようにしていますが、今回このようなミスがありました。

原因には、心当たりがあります。

今回は、作業を急いでました。

真夏に打ち込みをしたくなかったからです。

真夏や真冬にコンクリート打設する場合、品質管理のハードルが上がります。

打設や養生に手間がかかるうえに、品質自体も落としかねません。

そうならないように、計画して作業してましたが、

予定よりかなり遅れて、何とかしようと連日遅くまで作業してたりしました。(5kg位、痩せました)

この、焦りと疲労が原因のひとつだと思います。

ミスが起きる典型的なパターンです。

常に私が、全責任を負うつもりですから、

責任感の分散などは、ありません。

確認は念入りにしているつもりでした。

後からやり直すことが難しいので、漏れのないように施工のチェックも確実にやるべきところです。

などと、自分で書いておきながら、この有様です。

ただ、このようなことは、また起きる、と想定して作業していくべきなのだと思います。

反省を活かしてこそ成長できるのだ、と自分に言い聞かせて次の作業に進むことにしました。

詳しくは、専門家のサイトを参考にされてください。

ダブルチェックの7つのやり方とは?今すぐできる6つの見落としミス対策を紹介・・・私の場合は、こちらで紹介されている1人○○型になります。

ダブルチェック・トリプルチェックでも「ミス」がなくならない理由と「仕組み」の見直しとは・・・私も、闇雲にチェック人数を増やしたりするのでなく、仕組みの見直しが重要なことだと思います。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

反省しました。

今回、改めて作業毎に、

「独り指差し確認」するくらいの心持ちでやらねば。

と、感じました。

誤字脱字・・・・・よしっ!

文脈・・・・・よしっ!

標準語・・・・・よしっ‼

恥ずかしくありませんよ。

ええ、恥ずかしくありませんとも。

猫しか見てませんから。

コメント