配管ピットと、浴室の雑コンクリート工事を行いました。

雑コンクリート工事(雑コン)についても触れておきます。

雑コンクリート工事(雑コン)とは、

雑コンクリート工事(雑コン)とは、

基礎工事の中で構造部分以外の工事全般を指します。

玄関ポーチやテラスの土間コン、勝手口の階段、など、

付帯して生コン打設を伴うコンクリート工事のことです。

なので、建物の仕様によって、雑コンの内容は様々です。

そもそも、コンクリート工事に限らず、

メインとなる工事以外のコマゴマした工事は、

ひっくるめて雑工事と呼ばれることが、多いです。

もちろん、雑に工事することでは、ありません。

ただ、これといった工事内容の線引きがあるわけではないので、

工事の見積書などを見ると、なんだかよく分からない内容の工事が、

まとめられていたりすることも、あるかもしれません。

いずれも必要な作業ですので、気になる場合は

質問して、工事内容を把握しておけばスッキリします。

配管ピットとは、

ピット(PIT)とは、穴、窪み、など、「くぼんだ場所」を意味する言葉で、建築用語で、

配管ピットとは、配線、配管のために設けられたスペースを指します。

単に、ピットと呼ばれたりします。

マンションなど、大規模な建物の地下スペースにある場合が、多いと思います。

設置場所は、他にも、いろいろな場所がありますが、

いずれも、配線、配管の設置、メンテナンス作業を容易にすることを目的とします。

余談ですが、地下スペースのピットは危険ですので、

もし、点検口が開いていても、のぞいたりしないでください。

酸欠の恐れがあるので、研修を受けた作業員しか入れません。

以前、ピット内に違法に破棄され、水に浸かった石膏ボードから有毒の硫化水素ガスが発生して、

ピットに入った作業員が亡くなった、痛ましい事件がありました。

配管ピットと、浴室立ち上がりの雑コンクリート工事をしました

雑コンクリート工事をしました。

私の場合は、基礎の両脇が土間コンクリートになっているので、

基礎の脇(地面の上)に、配管ピットをつくって排水管を設置しようと考えました。

また、ユニットバスではなく、

在来工法の浴室にするために行った作業になります。

配管ピットと浴室の立ち上がり、後に浴室床面、

2回に分けて生コン打設を行っています。

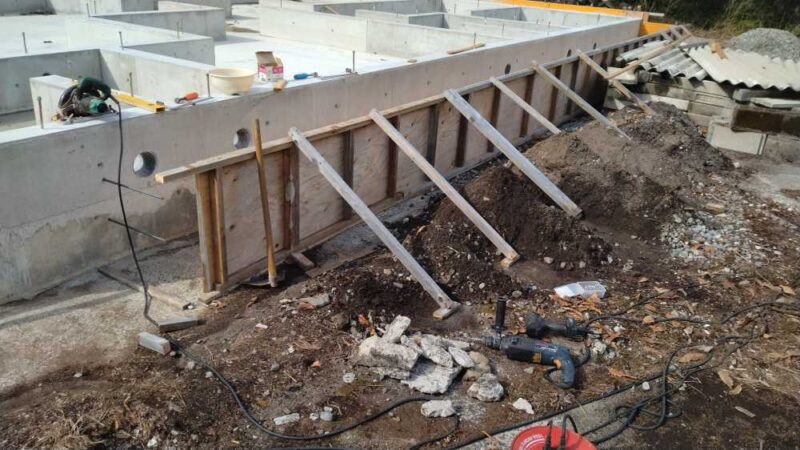

配管ピットの型枠建て込み

まずは、配管ピットの型枠を建て込みます。

排水用のスリーブ管が並んでいる(下写真)この場所につくっていきます。

まずは、墨出しです。

墨壺の墨があまり付かなかったので、水糸を張りました。

こういう地面のような場所は、墨は付きにくいですね。

墨壺にチョークの粉を入れたチョークラインという便利グッズもあります。

これなら、墨出し可能かと思います。

(私は、持ってません。)

今回の配管ピットは、メインの建物の荷重を支える基礎の部分ではないため、立ち上がり幅も100mmにしました。

型枠があると、打ち込みづらいので、

先に、差し筋アンカーを打ち込んでおきます。

型枠を付けていきます。

差し筋アンカーの下にある部分は、配管用の開口部になります。

土間コンのレベル(水平)がでていないので、

外周部分の型枠と同じ様に、組んでいきます。

通常、このような感じの建て込みはしません。こちらの記事でも触れてます。ご参考に。

配管ピットの大きさは、必要最小限にしました。

基礎から出っ張る部分の幅は、軒先より内側になる位置にしています。

高さは、配管が隠れるギリギリに近い場所にしてます。

この上に、いずれ設備機器が並びます。

今回、天端はこのまま仕上がりになるので、

この段階で、天端釘の代わりに、面木を付けておきます。

南側(写真手前)の角部分は、大きく面を取る感じにしてます。

配管ピットの配筋

外側の型枠ができたら、鉄筋を組んでいきます。

鉄筋は、全てD10を使います。

もちろん、この場所の分も最初に拾い出して鉄筋は用意してあります。

型枠が、片面できたら、鉄筋を組んでおきます。

途中途中に差し筋アンカーを入れて、200mmピッチで配筋しました。

配筋の注意点はこちらの記事で触れてます。ご参考に。

型枠は、全て前回の使いまわしです。

基礎にも、コンクリートビスでしっかりと固定します。

反対側も、同様に建て込んで、枠固めしたら、型枠完成です。

浴室立ち上がりの建て込み

この浴室立ち上がりは、下半分は、浴室洗い場床面を埋め戻しするための仕切りに、

上半分は、浴槽のエプロンという部分にすることを目的にしています。

墨出しして、桟木をつけていきます。

こちらも、幅100mmです。

型枠を、建て込んでいきます。

浴室立ち上がりの配筋

片側ができたら、配筋していきます。

D10の鉄筋を200mmピッチで組みます。

何か所か、差し筋アンカーを入れてあります。

洗い場の排水用の開口部用に角材を置いておきます。(下写真赤丸)

ところが、ここであることに、気が付きました。

これって、浴槽を上に置いたら、配管できないんじゃないか?

図面のうえでは、収まっていますが、

入っていくことができないので、後から、配管の施工ができません。

施工できるようにするには、写真手前のトイレの立ち上がり部分に、

人通口を設けておかなければいけないところです。

これ、設計ミスですね。

なんとなく、トイレの床下は縁をきっておきたい、という思いで図面を引いてしまいました。

馬鹿ですね。

この、「なんとなく」という思いは曲者です。

細部まで、しっかりとした検討ができていない証拠です。

図面が、仕上がったときには、この、「なんとなく」は無くしておかなくてはなりません。

ガッカリです。

ひとしきり反省したら、やり直して配筋します。

浴室洗い場の排水経路は予定とは、反対側になりました。

排水管の勾配も、ギリギリ足りそうです。

配筋ができたら、セパレーターや、その他の開口予定部にも角材を取り付けます。

ちなみに、水抜き穴は、こんな感じで付けます。(上写真赤丸)

反対側の型枠を建て込んで、枠固めしたら、型枠完成です。

配管ピット、浴室立ち上がりの生コン打設

型枠ができたら、生コン打設の準備をします。

今回は、重機で生コンを入れていくので、ジョウゴも用意しました。

写真では、少し分かり難いですが、ガイドを片側に付けて、

直接、面木に打設時の生コンがかからないようにしました。

完成したジョウゴです。

一般的なジョウゴと比べると、かなり、大きいです。

バケットが斜めの位置からでも、生コンがこぼれないようにしました。

ジョウゴと、重機のバケットに軽油を塗っておきます。

ちなみに、他の記事内で、ちょくちょく見切れている、

この重機、マイユンボになります。

(このような呼び方をするかどうかは分かりません)

打ち込み当日、型枠の中に入った落ち葉などをブロアで出して、きれいにしておきます。

打ち込み風景です。

ジョウゴを移動しながら、重機のバケットで生コンをすくって入れていきます。

今回の打設メンバーは、左官さん、ミキサー車(ドライバー)、重機オペ&作業員(私)の3人です。

打設時の写真は、これだけです。

ちょっと、写真を撮る余裕はありませんでした。

打ち込みが終わったら、天端をきれいに揃えておきます。

今回は、天端に打ってある面木に揃えてならします。

この後、時間をおいて浮き水が引いたくらいのタイミングで、もう一度、天端をおさえておきます。

今回は、水を張って養生してみました。

水が少なくなったら、足していきました。

水を張ったのは、2日間くらいです。

こちらの記事でも触れています。ご参考に。

配管ピット、浴室立ち上がりの型枠解体、完成

養生が終わったら、型枠をバラしていきます。

浴室立ち上がりは、角材などとあわせて、寸法ギリギリに建て込まないようにしてます。

こちらの方が、両脇ピッタリの型枠より、バラしやすいです。

セパレーターのハットや、開口部の角材も取り除いていきます。

浴室立ち上がりの角材は、なかなか取れませんでした。

大きめの開口部は、下写真のように、型枠を組んだほうがバラしやすいです。

面木をとったら、こんな感じです。

縦横に、面取りされています。

全体の型枠をバラしたら、配管ピットの雑コン工事終了です。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

今回の生コン打設は、昼からになりました。

生コン会社がちょうど忙しい時期で、

前々から予約していたわけでは無かった為、

午後スタートになりました。

で、何がまずいのか、と言うと、、。

夜に、一人でおさえることになりました。

一般的に、打ち込み後、浮き水が引いて、

表面が少し硬くなってきたタイミングで「天端おさえ」をします。

もう、11月、夏場のように生コンはすぐ乾きません。

というわけで、作業は夜に、ずれ込みました。

一応、夜間に照らすものも持っていたのですが、

ハロゲンランプ、球切れ、、

懐中電灯、電池切れ、、

という、残念な状況で、スマホで照らしながら、

一人ひっそりと「天端おさえ」を、しました。

左官さんに、ちょうどよいサイズの金コテを貸して頂いたので、

おさえ易かったです。

(手は、ブルブルしてましたが)

こんな感じになります。

夜間仕事は、危ないので、

できるだけ控えたほうが良いと思います。

それに、DIYには、残業手当もありませんからね。

コメント