DIYで行ったベタ基礎工事とその工程の紹介です。

あわせて住宅基礎の種類についても触れておきます。

住宅基礎の種類

木造住宅の基礎の種類はいくつかあります。

いずれの方法も、建物の荷重をしっかりと支えて、安全な居住空間をつくることを目的とします。

- ベタ基礎…建物の床部分全体をコンクリートで覆って、荷重を基礎全体で受ける構造になったものです。

- 布基礎…T字を逆にしたような形のフーチングと呼ばれる部分を、柱や土台部分の下にぐるりとつくって、荷重を支えます。

- 杭基礎…柔らかい地盤に建てる場合などに、地中の硬い支持層まで杭を打って荷重を支える方法です。

- 独立基礎…建物の荷重を受ける部分がそれぞれ独立しているもので、現在の住宅では採用されることは少ないと思いますが、昔の住宅の基礎では束石など使ったものが見られます。

木造住宅の基礎では、上二つのベタ基礎と、布基礎が多く施工されていると思います。

それぞれメリット、デメリットがあります。

建物床部分の全体をコンクリートで覆った塊のようになる為、

強固な基礎を形成することができ、床下に地面の湿気も上がってきません。

また、荷重が分散されて伝わるので地盤面に伝わる負荷が少ない、とされます。

ただ、布基礎に比べるとコストがかかると言われています。

基礎を深くまで入れられるため、凍結によって基礎を押し上げる、凍上現象を防ぐことができるとされています。

寒冷地では特に有効だと思います。

ただ、基礎の間に地盤面がみえるので、何らかの湿気対策をする必要があるでしょう。

ベタ基礎と比べるとコストパフォーマンスに優れていると言われています。

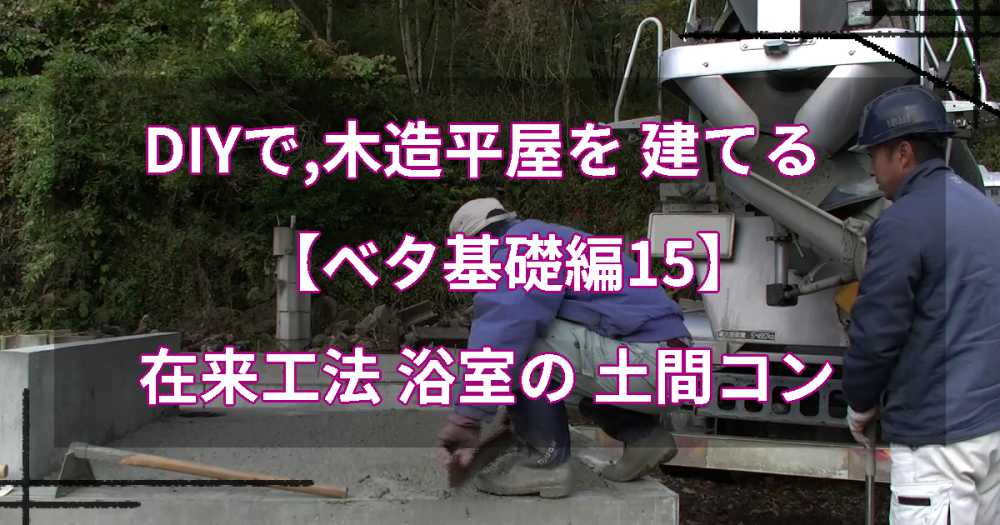

ベタ基礎工事の工程

ベタ基礎をつくる際には、様々な工程があります。

工事内容も違うので、それぞれに専門の業者が入って工事を進めていくのが一般的です。

布基礎も、ながれとしてはそれほど変わらないと思います。

私が行ったものは、リンクを添えておきます。

それぞれ別記事にて、より詳細で具体的な紹介をしてます。ご参考に。

建物の重さを支える基礎の外周部や、地中梁などの部分を必要な分だけ掘り込みます。

鉄筋を組み上げて、コンクリートの骨組みにあたる部分をつくります。

立ち上がり部分に生コンクリートを流し込みます。天端は、セルフレベリングモルタルを流して整えます。

土間コンクリートなど、その他の工事を行います。配管も施工なども同時に行われたりします。

全体の不良や寸法のチェック、細かな仕上げや清掃等が終われば、基礎部分の完成です。

以上です。

このように、基礎工事にはいろいろな工程が目白押しです。

異なった業種の方々の、様々な作業が繋がって、基礎はできていきます。

すごいですね。

DIYで,ベタ基礎をつくりました

ベタ基礎が完成しました。

延床面積86㎡、約26坪で平屋建ての基礎です。

写真手前の南側部分が、ハの字にすぼんで、舟のような形になっています。

ご覧の通り、周りはだいたい山です。

ちなみに、他の記事内でも時々見切れている奥の屋根、あの小屋が作業場になります。

ハの字になっている部分です。埋設配管が突き出ているのが見えます。

上水道は、こちらから引き込むことになります。

使った水は、基礎の横から排水管をピットを通して配管して、

写真奥の方へ排水されるように考えています。

こんな感じです。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

ベタ基礎工事完了です。

これで、家づくりの山場のひとつが終わりました。

基礎は文字通り、いしずえとなる部分で、

建物の安全性や、耐久性におおきく関わる重要な部分です。

しかしながら、家全体のボリュームからすると、かなり地味な存在です。

工事の工程が、たくさんある割には、あまり目立ちません。

余談ですが、この基礎工事の工程、

私がものづくりの仕事で行っていた、鋳造と考え方が似ています。

「水は方円の器に従う」

言葉の意味はさておき、この現象を利用して形をつくるのが鋳造です。

液体にしたものを型に流し込んで固体にすることで、目的の形にしていきます。

理論的には、型さえ出来れば、どんな形状でも制作可能です。

私の場合は、素材が金属でしたが、それ以外の素材でも方法が同じなら鋳造と呼ばれます。

そして、型枠に生コンを流し込んで固めて形をつくりあげる工程、

規模は違いますが、これも、理論上は型さえ出来れば、どんな形状でもつくれる、

ということになります。

実際に、複雑な型枠を組み上げて、

不思議な形状の建築物をつくり出している例は、結構あります。

CADが3Dに対応するようになって、複雑な形状の型枠や、

構造計算ができるようになっていった部分も、

設計士の方々の背中を押しているのだと愚考します。

さらに、このCADから直接プリントアウトして家をつくる、

といった、ファンタジーな建物も登場してきました。

3Dプリンターという、モンスターのような機器が、それを可能にしています。

複雑な形状の型も、手作業を介さず、コンピューターから出力することで製作してしまいます。

すごいです。

ひと昔前のSFの世界がどんどん現実化しているような気がします、、、

失礼。脱線しました。

基礎は大事、という話でした。

さて、この家のカナメとなる基礎工事、

覗く機会がある方は是非、

職人さんのテキパキした仕事ぶりや、

型枠や鉄筋の造形美などを、見学してみることをお勧めします。

様々な工程を経て出来上がっていく基礎のなかに、

ものづくりの楽しさが見つかるかもしれません。

.jpg)

コメント

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)