DIYで施工した、ベタ基礎の反省点です。

基礎にひび割れや天端レベル誤差、アンカーボルトの位置ずれ、などがありました。

それぞれ施工不良と判断する基準や、建築基準法におけるベタ基礎の概要についても、触れておきます。

建築基準法におけるベタ基礎

最初に、ベタ基礎に関係する法令の抜粋です。

【ベタ基礎編】もこれで最後なので、ちょっとガッツリ引用します。

不要な方は、飛ばしてください。

「建築基準法施行令第38条」

(基礎)

第三十八条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

3 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、・・・以下略

このブログは100㎡以下の平屋メインなので、後の文章は略しました。

建築基準法では、基本的な構造的安全性に関する事柄で、

木造住宅ベタ基礎についての細かい指摘はありません。

詳細な、指標については、こちらです。

「建設省告示第1347号」

3 建築物の基礎をべた基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらなければならない。

一 一体の鉄筋コンクリート造とすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が一平方メートルにつき七十キロニュートン以上であって、かつ、密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずるおそれのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。

二 木造の建築物若しくは木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の土台の下又は組積造の壁若しくは補強コンクリートブロック造の耐力壁の下にあっては、連続した立上り部分を設けるものとすること。

三 立上り部分の高さは地上部分で三十センチメートル以上と、立上り部分の厚さは十二センチメートル以上と、基礎の底盤の厚さは十二センチメートル以上とすること。

四 根入れの深さは、基礎の底部を雨水等の影響を受けるおそれのない密実で良好な地盤に達したものとした場合を除き、十二センチメートル以上とし、かつ、凍結深度よりも深いものとすることその他凍上を防止するための有効な措置を講ずること。

五 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。

イ 立上り部分の主筋として径十二ミリメートル以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ一本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。

ロ 立上り部分の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を三十センチメートル以下の間隔で縦に配置したものとすること。

ハ 底盤の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル以下の間隔で配置したものとすること。

ニ 換気口を設ける場合は、その周辺に径九ミリメートル以上の補強筋を配置すること。

長々と引用しましたが、

漢数字は、読みにくいですね。

要約すると、

ベタ基礎は一体化した鉄筋コンクリート造で、耐力壁の下に、連続した立上り部分が必要である、ということ。

立ち上がりは、指定の大きさ、指定の鉄筋配置、で施工すること、

といった感じです。

ベタ基礎はこれらの法令を指針に設計されている、と理解してます。

他にも、指針となる告示はいろいろとあると思います。

素人の私には、難解なところもあります。

ただ、DIYやセルフビルドするなら、目を通しておかなくてはならない部分です。

さて、前置きが長くなりましたが、

これから施工不良として紹介する、ひび割れや天端レベル誤差、アンカーボルトの位置などに関して、

これらの法令に、具体的な指摘があるわけではありません。

ただ、プロであっても、ひび割れの無い基礎や、天端レベル誤差±0、などの施工は難しいと思います。

要は、程度の問題だと思います。

程度がおおきい場合は、施工不良になるかもしれない、ということなのだと考えます。

もし、施工不良が見受けられた場合の相談先は、こちらの記事で紹介してます。

「第三十八条・建築物の基礎は、構造耐力上安全なものとしなければならない。」

という大前提を忘れないようにしたいです。

「建築基準法施行令第38条」・・・引用元の全文です。建築基準法、条文たくさんあります。

「建設省告示第1347号」・・・引用元の全文です。(PDF)

基礎に入ったひび割れ

ひび割れは、クラックと呼ばれ、ご存知と思います。(以下 クラック)

コンクリートにクラックが入る原因は様々ですが、

基礎などの場合プロの方々でも、クラックが全くないという施工は難しいので、

ある程度は仕方がない、と思っています。

問題は、その状態です。

クラックに関しては、指標があります。

「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」

という、不具合の発生と構造部分に瑕疵があるかどうか、

住宅紛争処理の参考として告示された中で、

クラックについて基準を示しています。

クラック幅が0.3mm未満のものは「ヘアークラック」と呼ばれ、

危険性は低いとされています。

それほど問題視する必要はないと思います。

また、~0.5mmのクラックも一定程度存在する、と言われています。

クラック幅が0.5mm以上、深さが4mm以上のものは「構造クラック」と呼ばれ、

危険性が高いとされています。

コンクリートの品質に影響がでる恐れがあり、注意が必要です。

何らかの処置や補修工事が必要になる場合があるかもしれません。

もし、ご自宅の基礎にクラックを見つけた場合、

まず、測ってみることをお勧めします。

上記の、ヘアークラック、構造クラック、のどちらに該当するのかが分かれば、

対処の必要性も見えてきます。

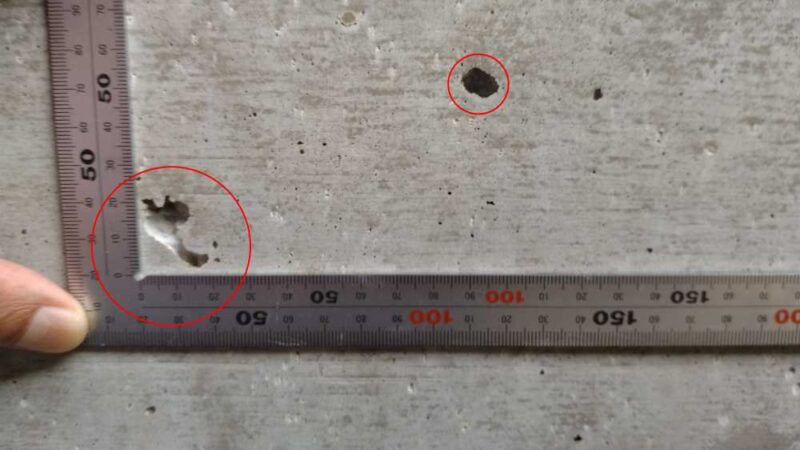

クラックスケールという、ご自身でクラックを測ることができる定規があります。

クラックスケールは、様々なタイプがあります。

(中には、名刺みたいなのものも。)

普段の生活では使うことはないでしょうから、

コストパフォーマンスのよいものを選んで、測ってみるのがよいと思います。

家にある普通の定規だと、1mm以下は正確に測るのが難しいです。

もし、○○mmと、普通の定規で測れるくらいのクラックがあった場合は、

結構、深刻な状態になっている可能性があります。

何らかの対策をすることをお勧めします。

今回、私が使ったものはこちらです。

測定機器メーカーのシンワ製であることと、コストパフォーマンスで選びました。

専門家のリンクを参照してください。

「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」・・・国土交通省が平成12年に示したものです。後述する、天端レベルの誤差についても記述があります。

基礎のひび割れ補修の必要性・・・イラストや写真を使ってわかりやすい解説があります

コンクリートにひび割れが…危険性を見極める目安と補修方法などを住宅診断士が解説

DIYで,立ち上がり部分に、クラックがありました。

私の場合、基礎立ち上がりのスリーブ管の上にクラックがありました。

この様な開口部付近は、クラックが入りやすい場所です。

補強筋の大切さが分かります。

基礎全体で、構造部分のクラックはここ1ヶ所でした。

もう1カ所、配管ピットの部分にありましたが、ここは構造部分というわけではありません。

ただ、セルフレベリング材には、たくさんのクラックが入っていました。

スリーブ管の真上にクラックが入っています。(写真上)

測ってみると、0.15mmです。

水分が入らないように、塗料を塗って補修しておきました。(下写真)

私は、これくらい細い隙間だと、必要性は感じませんでしたが、

パテやシーリングなどの充填するタイプで補修する場合は、ひび割れ部分を深く切り込みを入れる必要があります。

一方で、セルフレベリング材にはクラックが多数見受けられました。

上写真のように、立ち上がり部分は問題ありませんが、レベリング材のみにクラックが入っています。

これはそこまで珍しいことではなく、構造的にも問題は低いと考えます。

ただ、セルフレベリング材が基礎立ち上がり天端に密着せずに、剥がれてしまうような場合は、補修が必要です。

大きいところで0.3mmくらいです。(上下写真)

幸い、剥離するようなところは、ありませんでした。

一応、塗料を塗っておきました。

原因については心当たりがあります。

セルフレベリング材のときは、バタバタしました。

材料が足りなくなった、ということもありましたが、

立ち上がり打設日は、猛暑で、生コンがとても早く乾いて、慌てて作業することになりました。

その後のセルフレベリング材の乾燥も、早かったと考えます。

急激な乾燥は、クラックの原因のひとつです。

基礎の天端レベルの誤差

水平になっていない状態を指す、不陸(ふりく・ふろく)という言葉があります。

陸という字には「平らな」という意味があるので、平らになっていないですよ、ということですね。

ちなみに、ビルなど、三角屋根のない平らな屋根を陸屋根などと呼んだり、

水平に出す墨を陸墨と、呼んだりします。

いずれも、水平を意味してます。

それで基礎の場合は、この不陸、立ち上がり天端レベルの誤差がありますよ、という風になります。

一般的には、基礎天端にはセルフレベリングモルタルを使うので、

ある程度水平になりますが、完全に水平というわけではありません。

いくらかの高低差ができます。

不陸に関して、指標があります。前述した

「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」

の中で、傾斜(不陸)について基準を示しています。

これは床のレベルに対しての記述ですが、引用しづらいので要約します。

3m程度以上離れている2点間で、

- 「3/1000未満の勾配の傾斜」(1000mmで3mmの高さの違い)未満・瑕疵低い

- 「3/1000~6/1000の勾配の傾斜」(上下の間の範囲)一定程度存在する

- 「6/1000以上の勾配の傾斜」(1000mmで6mmの高さの違い)以上・瑕疵高い

1Mで6mmの高低差があると、マズいですね、というものです。

床などが、水平になってないかも、

と思ったら、参考にしてください。

基礎天端レベルの誤差も一般的には、1Mで3mm以内(3/1000未満の勾配)となっているようです。

設計事務所、工務店、住宅メーカーなどにとっては、独自に厳しい指標を設けていたりすると思います。

ただ、基礎天端に多少の高低差があっても、ほとんどの場合、

土台の段階で修正されるので、問題になることは、あまりないと思います。

DIYで,基礎天端レベルの誤差が、ありました。

基礎天端をレベルで測ってみると、南側と北側で13mmの高低差がありました。

結構、ありました。ガッカリです。

正直、もう少し抑えられると思ってました。

ただ、長手方向(長辺約13M)に対しての緩やかな高低差なので、1Mに対して1~2mmの差になります。

上記の瑕疵基準は、まあクリアできてるかな、という感じです。

基礎パッキンの上に、調整パッキンを敷きこむことで対処しました。

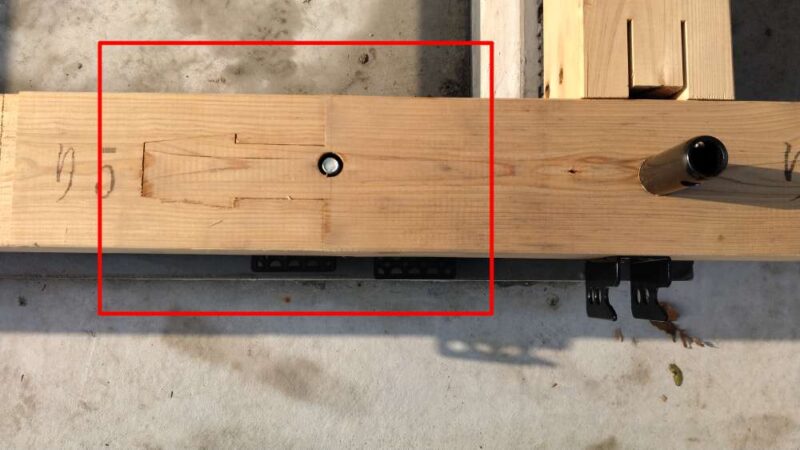

1Mに対して1~2mmの高低差と言っても、結局、全体の高低差を埋めることになるので、最大14mmのパッキンを入れることになりました。(下写真 赤四角)

ションボリです。

かなり隙間ができましたが、土台レベルはキッチリ出しました。

アンカーボルトの傾きや、芯ずれ

基礎には通常、土台を固定するM12アンカーボルト、柱の引き寄せ金物(ホールダウン金物)につなげるM16アンカーボルト、の2種類が埋め込まれています。

このアンカーボルト、打設時にずれてしっまたり、取り付けが斜めになっていたり、することがあります。

木造の場合、アンカーボルト芯ずれの範囲は、土台幅の中心3分の1以内が望ましい、とされています。

例えば、土台幅105mmの場合、その1/3=35mmつまり土台芯から17mm以内になればOK、というわけです。

ただ、日本建築学会の基準では、

アンカーボルトの平面的なずれの許容差として、管理許容差±3mm、限界許容差±5mm、

という、より厳格な基準になっています。

ハウスメーカーや、工務店でも独自に厳しい基準を設けている場合があると思います。

私は、土台芯から17mm以内ではありますが、このような厳格な基準はクリアできていません。

DIYで,アンカーボルトの傾きや、芯ずれ、位置ずれがありました。

下写真のように、土台中心からアンカーボルトの位置がズレているところがありました。

アンカーボルトの傾きや、芯ずれ、位置ずれ、それぞれありましたが、

何より、マズかったのが下写真の赤四角部分。

土台継ぎ手の位置に重なっています。

ガッカリです。

仕方がないので、できるだけ穴を小さめにしておさめました。

ジャンカ (豆板)

ジャンカ(豆板)とは、基礎の一部分がえぐれた様になって、中の砕石がゴツゴツと見える状態です。

「ス」が入った、などと呼ばれて嫌われてます。

打設時に、バイブレーターや、鉄筋の「かぶり」「あき」不足で、型枠の隅々まで生コンが行き渡らない場合に発生します。

程度によっては補修工事が必要な場合もあります。

私の場合は、幸いにも1ヶ所も無かったので写真による紹介はありませんが、

基礎の施工不良の例として、紹介しておきます。

あまり聞きませんが、

もし、中の鉄筋が見えるくらいになっていたら施工不良です。

瑕疵責任に該当すると思います。

後述する、「ノロやアバタ」「スラブのおさえ不足」については、

見た目が悪いというだけで、構造的な問題は低く、

施工不良とまでは言えないと考えます。

反省点として掲載しておきます。

DIYで,アバタやノロが、ありました。

アバタの写真です。

大きいもので20mm×20mmくらいでした。(下写真赤丸)

これくらいのアバタは、割と普通に見られます。

そこまで、問題視する必要はないと思います。

ただ、このアバタがたくさん集まると、見た目が悪いだけでなく、ジャンカと呼ばれるものになってきます。

立ち上がり型枠の張りによって出たノロです。

大きいところで3mmくらい張りました。(上写真)

見た目は良くありませんが、ノロ自体は珍しいことではありません。

型枠の隙間などからも出てきます。

基礎外周の外側の部分は後で仕上げるので、しばらくこのままです。

DIYで,スラブのおさえ不足が、ありました。

ベタ基礎のスラブ打設後すぐに雨が降って降ってくると、こうなります。

浴室洗い場のスラブの様子で、雨だれの跡が、たくさんあります。

おさえも中途半端です。

これも、見た目の問題で構造的な問題は少ないと考えます。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」

を引き合いに出したことからも、お分かりのように、

一般的に、基礎の不具合に瑕疵があるかどうか、

施工者に責任の所在を問うための基準を紹介しました。

ただ、DIYで施工する以上、全責任は私にあります。

というわけで、

「独り指さし確認」に続いて、

「独り反省会」です。

立ち上がりのクラック、

天端の不陸、

アンカーボルトの位置ずれ、

スラブのおさえ不足、

設計ミス、

配筋忘れ、などなど、

反省点は、たくさんあります。

いろいろと記事を書くにあたって、ミスに至る心理的要因も考えてみました。

リンクも付けました。

宜しければ覗いてみてください。

また、ミスしたら、また、原因を考えます。

失敗は、得難い経験です。

なぜなら、それを得ようとして行動しないからです。

ヘコんでばかりは、いられません。

基礎工事は、作業工程も多く正確な施工を求められることから、

DIYでやるにはハードルが高いです。

やり直しも出来ないので、プロに頼んだほうがよいと思います。

私自身は、いろいろと反省点はありますが、

今回のベタ基礎は、及第点だと思っています。

さて、「七転び八起き」と言いますが、

七回といわず、十回、百回、と転んでも一向に構わないと思います。

大事なのは、転んだ後です。

シッカリと反省し、原因を考えて、

同じ転び方をしないように、切り替えていけたら、

それは素晴らしいことです。

もう一度、繰り返しておきます。

失敗は、得難い経験です。

ひとしきりションボリしたら、

切り替えていきましょう。

この経験が、誰かの役に立つことを願って、

「独り反省会」は、お開きです。

.jpg)

コメント

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)