家のアイデアスケッチができて、しっかりとした図面を描いてみようと思ったとき

最初に決めておきたいのがモジュールです。

平面図とモジュールについて、と、

素人の私がDIYで、描いた平面図も紹介します。

平面図とは、

平面図は家を輪切りにしたものを真上から眺めたような図です。

家の広さや間取りが、一目で分かるようになっています。

不動産の広告などによくでてくるもので、図面ときいたら思い浮かべるのはこれではないかと思います。

建物を真上から眺めた図面は伏図とよばれ、平面図も伏図の一種になります。

平面図については、考えることがたくさんあります。

ごちゃごちゃなるので、それぞれ別記事で紹介するつもりです。

モジュールとは、

モジュールとは、建物を設計していくとき基準にする基本寸法のことです。

方眼紙のマス目のサイズ、と例えたらわかりやすいと思います。

図面を描く際には、最初にモジュール決めて進めていきます。

なぜなら、モジュールを基本として芯を出して、そこに肉付けするように柱や壁などを配置していくからです。

あとから、これを変更するとなると

図面全部を変更することに等しくなります。

たいへんです。

このモジュール、基本にする単位によって、呼び名があります。

- 基本単位 910mm・・・尺 モジュール

- 基本単位 1000mm・・・メーター モジュール

- 基本単位 1218mm・・・インチ モジュール

などいろいろです。

リストの下にいくほど基本単位が大きくなるので、

同じ間取りで設計しても、ゆったりとした空間になります。

尺モジュールも、地域によって江戸間(910mm)京間(955mm)など寸法に差があったようですが、

現在はほとんど、910mm(3尺)になっているようです。

モジュールについて、リンクを張っておきます

建築のモジュールとは?1分でわかる意味、モジュールの種類、尺、畳との関係

通り芯とは、

平面図(伏図)に、碁盤の目のように線が引いてあります。

これは、通り芯と呼ばれ、モジュールにあわせてあります。

通常、X軸、Y軸に割り振って、それぞれに番号を付けていきます。

この通り芯を基本として、柱、壁を配置していきます。

例えば、尺モジュールの場合、

X軸、Y軸、それぞれ4マスづつのところに柱、壁を配置すると8畳間に、

3マス、4マス、で配置すると6畳間になる、

といった感じで簡単に、割り振ることができます。

ちなみに、プレカット事業者さんの図面では、

X軸、Y軸、ではなく、番号(数字)、いろは、で割り振ってあります。

平面図を描いてみました

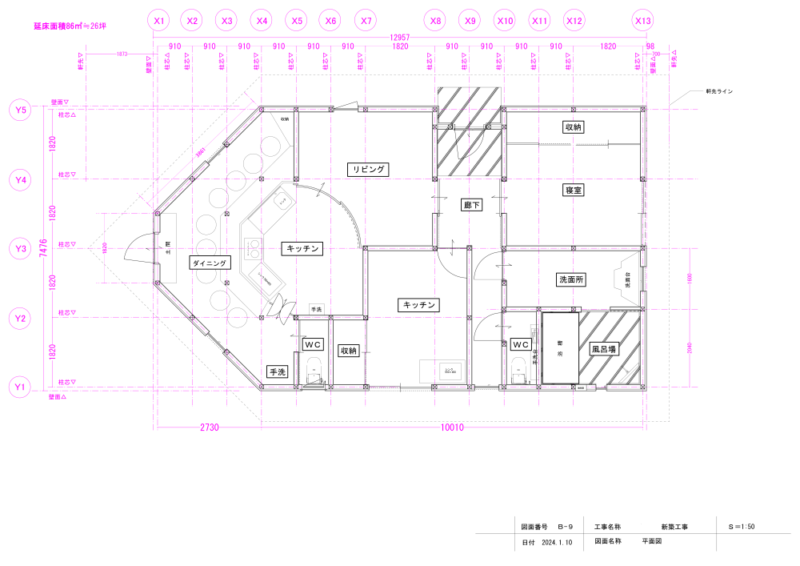

延床面積86㎡、約26坪の平屋の平面図です。

910モジュールで考えてあります。

ピンク色のラインが通り芯になります。

私の場合 在来工法を用いた100㎡以下の木造平屋で考えました。

これは、建築確認申請を省けるように(旧4号建築物※)新3号建築物の範疇で、考えたものです。

都市計画区域外に建てる新3号建築物に該当すると、審査省略の対象になります。

建築確認申請を省けるメリットはおおきいです。

これはもちろん、図面をおろそかにしてよい、ということではありません。

全ての建築物は、法律を遵守する必要があります。

※この4号建築物、いわゆる4号特例は2025年の法改正によって変更されています。ご注意ください。

4号建築物の廃止について触れてます。ご参考に。

おわりに一言

最後まで読んでいただいてありがとうございます。

モジュールは図面を描きだす際の最初の一歩のところにあるので、ある程度できてから変更しようと思うと大変です。

最初にきちんと考えて決めたほうが、図面の描き出しとしてはよいと考えます。

ただ、自分で設計するのだから、そんなのに縛られずにもっと自由にやりたい。

モジュールなんて必要ないじゃないか。

と思われる方もいらっしゃるかと、、私も最初はそうでした。

実は、図面はモジュールを必ず使わなければいけない、というわけではありません。

実際、プロの方々の中にも、通り芯(モジュールに直結します)のない図面で、仕上げる方もいらっしゃるそうです。

(設計士の友人に聞きました)

ただ、よく使われている手法なので業者さん達とコミュニケーションはとり易いでしょう。

プレカット事業者さんの図面にも、モジュールの記入欄があります。

モジュールを使うメリットはバランスがとりやすい事と、歩留まりがよくなるというものだと思います。

特に歩留まりがよい(材料のロスが少ない)のは、予算に直結します。

また、私が尺モジュールを使用したのは、建材の流通量が豊富で選択肢が多いように感じたからです。

余談ですが、建築に「モジュール」の概念を持ち込んだのは、かの建築家ル・コルビュジエであるのは有名な話です。

興味のある方は、調べてみてはいかが。

コメント