DIYで描いた、立面図と3Dパース図の紹介です。

立面図と3Dパース図についても触れておきます。

立面図とは、

立面図とは、家を真横から見た感じをそのまま写し取ったような図面です。

通常、東西南北の四方向から見た家の建物正面を描きます。

この図面で、建物の外観が分かるようになります。

キッチリした寸法で、平面的に見て描くので、高さや建具などの位置関係を把握するのに重要です。

建築確認申請にも、必須の図面です。

ただ、建物の現物を見たときには、少しイメージとずれる場合もあると思います。

後述する3Dパース図のほうが、実際に見た感じに近くなります。

こちらは通常、寸法を入れたりせず、建築確認申請にも、必須の図面ではありません。

DIYで,立面図を描いてみました

こちらは、屋根勾配を変更した図面になります。

寄棟になっている部分が5寸勾配で南側、反対側が3寸5分勾配で切妻屋根といった感じです。

-800x565.jpg)

南側正面です。

-800x565.jpg)

東側正面です。配管ピットを設けた部分になります。

-800x565.jpg)

西側正面です。

こちら側に、玄関があります。扉部分は少し奥になっています。

-800x565.jpg)

北側正面です。切妻屋根になっている感じが分かります。

こんな感じです。

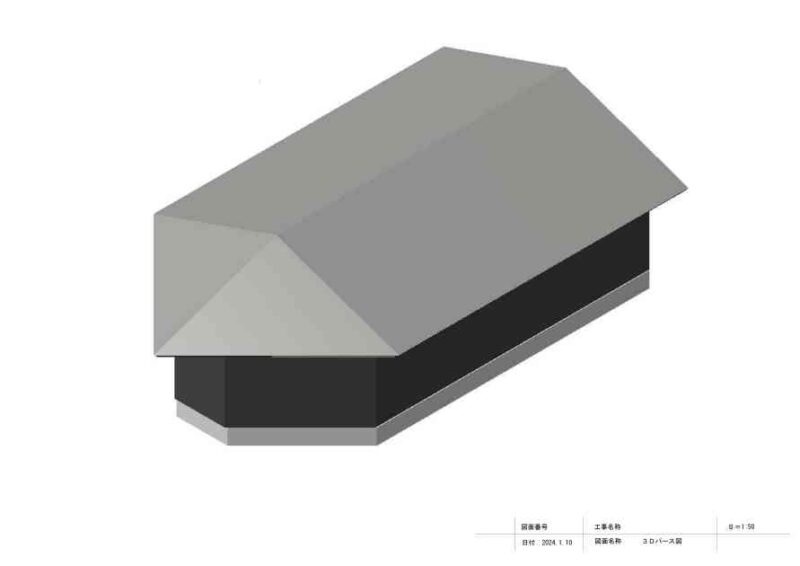

3Dパース図とは

遠近法で実際に見たような感じで描くことをパースと呼びます。

または、透視法と呼ばれ、それぞれの線が集まって消えていく点(消失点)を設けて、立体的にものを描き出す手法です。

これをCADで描いて建物の完成予想を検討することができます。

現在、CADの多くは、X軸Y軸といった平面のデータだけでなく、高さ(Z軸)を加えて、データをレンダリングすることで、建物全体のモデルを構築すること(モデリング)が可能です。

3Dパース図とは、そのように建物をモデリングして、透視法でみた感じの図面になります。

モデリングする面にテクスチャ(素材)を貼り付けたりできるものや、あらかじめ、ひな形が用意されているCADもあります。

このあたりは使用しているCADによって違うと思います。

機能が充実しているCADほど、高価になる傾向があります。

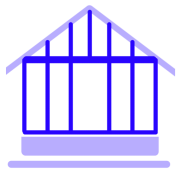

DIYで,3Dパース図を描いてみました

今回は、建築模型をつくらなかったので、このモデリングで形状を確かめてます。

建築模型なり3Dモデリングをやっておくと、よりハッキリと建物の概要がつかめると思います。

私の場合は、平面図ができ始めた最初の段階で、3Dモデルにして、検討しました。

立面図より、視覚的に分かりやすくなっていると思います。

消失点を設ければ、手書きでもパース図は書けますが、

CADの場合、一旦データ化してしまえば、クルクルとどんな角度からでも見ることができるので、かなり便利です。

ただ、複雑な形状だとデータをつくるのは大変です。

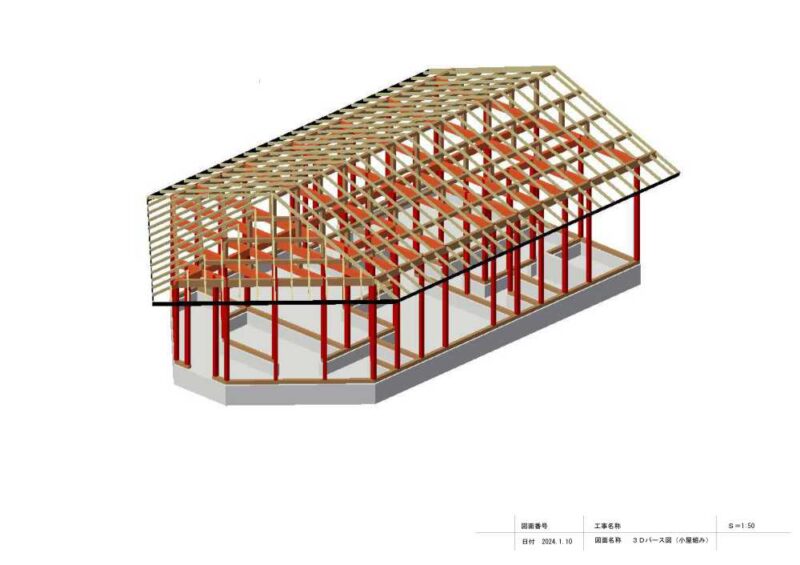

構造的なおさまりも、全体を視覚的に把握することができます。

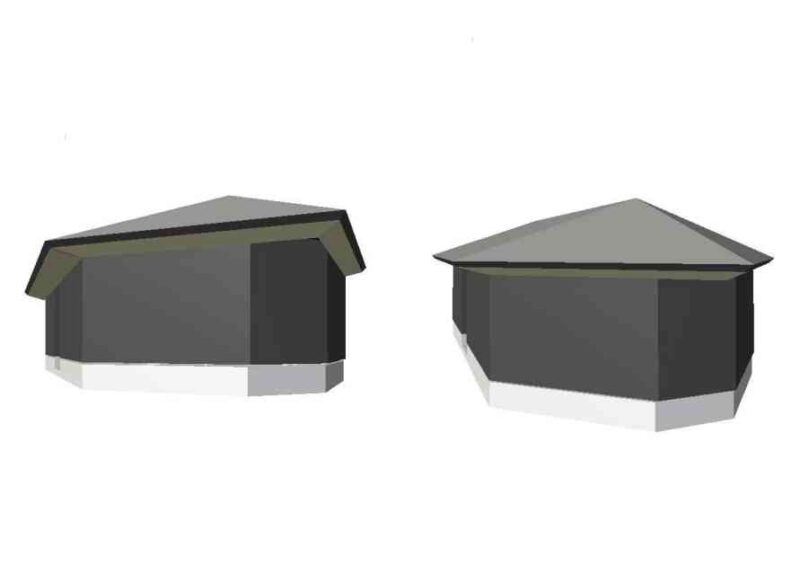

パースのかけ方にも種類があり、上2つは遠方から建物を見た感じに、

下2つは近くから見た感じになっています。

こちらの視点は建物南南西です。

実際に建物の傍で眺めた感覚に近いものが、イメージできます。

立面図南面などの建物の凹凸が大きいところは、雰囲気の違いがよりハッキリします。

ワイヤーフレーム表示にすると、どのように配置されているか構造を透明にして見ることができます。

ただ、たくさん描き込むと線だらけになって、なにがなんだか分からなくなります。

表示する線をグループ化してスッキリと見たほうが分かりやすいです。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

この記事、3Dパース図と題しましたが、

他にも透視図、CGパース図とか、

単にパースとも呼ばれたりしているようです。

どれでもいいような気もしますが、

どれが正確なのかは、よく分かりません。

そもそも、私は素人で、CADを習うような学校などに通ったわけではありません。

CADの習得は、私の好きなDIYで、と言うより、

ボッチトレーニングで身につけたもので、完全に我流です。

よって、誰かに指南するような、

知識や経験は持ち合わせておりません。

図面の描き方や、詳細な解説は、

専門家によるサイトを参考にしてください。

参考になったリンクも置いておきます。

このブログで紹介する内容も、

図面の名前や、簡単な事柄にに触れるくらいです。

中には間違っていることを書いているかもしれません

その時は是非、ご指摘ください。

.jpg)

コメント

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)