DIYで描いた土台伏図と、プレカット業者の土台伏図もあわせて紹介します。

アンカーボルトの位置取りのミスについても触れておきます。

土台とは、

土台とは、柱、壁を支えて、屋根、小屋組み、梁など、その上からの荷重を基礎に伝える構造材になります。

また、大引きと共に、床を支える部分でもあります。

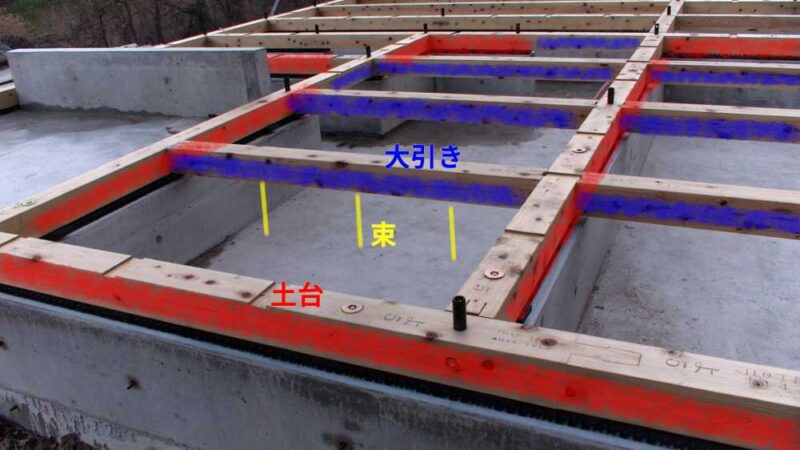

実際の土台の写真です。

基礎立ち上がり部分に基礎パッキンを挟んで、設置する部材を土台と呼びます。(写真 赤色)

立ち上がりに埋め込まれた、アンカーボルトによって固定されています。

土台に繋がって、基礎に乗らない部材が大引きと呼ばれます。(写真 青色)

大引きは、束によって支えられます。(写真 黄色)

写真では、束はまだ付いてませんが、

この部分が金属製なら鋼製束、樹脂製ならプラ束などと呼ばれます。

束を木材で加工することは少なくなり、高さ調節が容易な上記の束を用いるケースが多くなっていると思います。

また、写真のようにベタ基礎ではない場合は、束石や、コンクリート土間などの束をしっかりと支える部分が必要です。

土台伏図とは、

上記の土台、大引き、束、アンカーボルトなどのおさまりを示した図面が、土台伏図になります。

床伏図というのもありますが、平屋の場合、床部分の構造を把握するという意味では同じものだと考えています。

上記の土台、大引きの上に根太をのせて床材を敷きこむのが、従来からの根太工法になります。

他にも、根太を使わずにおさめる根太レス工法、

24~32mmなど厚みのある構造合板を使用する剛床工法など、

工法の違いによって、おさまりが変わってくるので注意が必要です。

アンカーボルトの位置にも注意が必要です。

私は、位置取りをミスしました。

DIYで,土台伏図を描いてみました

DIYで描いた土台伏図です。

プレカットの打ち合わせにも、使いました。

-800x565.jpg)

上記の根太工法で考えています。(上図面)

根太工法にしよう、と考えた理由は2つ。

ひとつは、構造用合板を濡らしたくないからです。

根太レス工法(剛床工法)にする場合、土台敷きした後すぐに構造用合板を敷き詰めて、

それから、柱、梁へと作業が進む場合が多いようです。

これだと、作業に時間のかかる私には向かないと考えました。

合板を濡らすと、傷むのが早いです。

水気は、極力避けたい建材です。

2つ目は、単純に一人作業では大変だと思うからです。

厚手の構造用合板は使ったことがありますが、重いです。

敷きこむにも、加工するにも、重いです。

というわけで、従来からの根太工法にしてます。

最初は、土台と大引きを格子状に配置するように考えてましたが、

打ち合わせ段階で、根太を入れるならそこまで必要ない、

ということになり、変更しました。(下図面)

修正案では、X軸方向のみ土台と大引きを入れて、303mmピッチで根太を載せてあります。

束(図面丸印)は、モジュールに合わせて910mmピッチに設置します。

-800x565.jpg)

また、アンカーボルトの位置も、プレカット業者さんに相談しました。

最初は、アンカーボルトの位置は柱心から200mm以内で考えていました。

M16アンカーボルト(ホールダウン金物)が、あまり近いと金物等に干渉するのではないか、

とか、この位置で大丈夫なのか、などいろいろと自信がありませんでした。

相談した結果、

柱と繋ぐM16アンカーボルト(ホールダウン金物)を省いて、

代わりに角部分(上図面 赤丸部分)の接合金物のランクを上げて、

引張強度の高いものに変更することにしました。

土台と繋ぐアンカーボルトの位置も、変更しました。

最初のピッチを柱芯から227mm(910mmの1/4)にして、

そこから455mmといった感じで配置すること。

長い土台(最長約4M)に3本は、アンカーボルトの位置がくるように、割り振ること。

というアドバイスを頂き、その通りに変更しました。

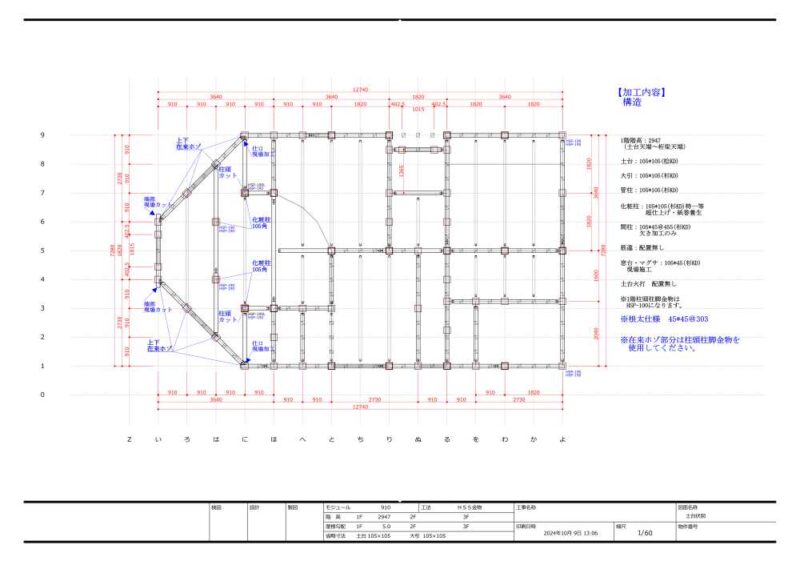

プレカット図(土台伏図)

プレカットの土台伏図です。

柱など、表記の仕方が違いますが、基本的な位置関係は同じです。

ただ、接続部分で直角に交わらないところは、金物工法で加工できないそうです。

そういうわけで、斜めに繫ぐ部分(下図い~に)は、在来工法の繋ぎ方になりました。

また、化粧柱や、現場で加工する部分も書かれています。

図面右には、加工内容が記載されてます。

この図面が送られてきた時には気づきませんでしたが、

土台継ぎ手の位置取りが、上記のアンカーボルトのピッチとかぶりました。

土台継ぎ手も同じ様に、最初のピッチを柱芯から227mm(910mmの1/4)にして、

そこから455mmといった感じの割り振りになっていた様です。

これ、土台を付けた時に気づきました。

土台の継ぎ手がアンカー位置にピッタリ重なって、唖然となりました。

ちなみにベストポイントは、継ぎ手の男木(上から被せる部分)の方に120mmくらい離した位置に、アンカーボルトが来ることだそうです。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

異なったCAD間でデータのやり取りができる、

DXFというファイル形式があります。

ただ、このファイル形式、

開くときに文字化けしたり、縮尺が変化したり、

と、いまひとつ使い勝手がよくありません。

というわけで、私は、PDFファイル形式などでやり取りすることが多いです。

プレカット業者さんとも、PDFでのやり取りでした。

最終的にはDXFでデータを送ってもらいましたが、

基本的に、お任せしていたので、

プレカット図は、PDFで見るだけでした。

何が言いたいのかと申しますと、

プレカット図も自分の図面データに取り込んで、重ねて見ていたら、

上記の、土台継ぎ手とアンカー位置の重なりも、

一目瞭然だった、

ということです。

プレカット図は施工図なので、継ぎ手の位置も正確に書き込んであります。

その上に重なるアンカーボルトの印がハッキリと分かったはずです。

それを、しませんでした。

プロに任せておけば安心、

という、どこか「任せっきり」の部分が、

今回のミスの要因だと思います。

きちんとチェックすれば、対処できたはずです。

馬鹿ですね。

ションボリです。

補足しておきますが、

信頼して任せるのは大切なことです。

設計事務所や工務店、ハウスメーカーなどに依頼する場合、

御自身の目と耳で確かめて信頼できる、

と思ったところにお任せするのは、大事なことだと考えています。

ですがここは、「DIYで,木造平屋を建てる」です。

施工責任者は私です。

「任せっきり」にするのは責任感が足りませんでした。

反省しました。

.jpg)

コメント

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)