プレカットについてや、個人で業者さんと交渉する方法について紹介してます。

家づくりの途中で計画変更するときに気を付けておきたい「軽微な変更」と「計画変更」の違いについても触れておきます。

プレカットとは、

通りすがりに、家が建っていくのを見かけると、

基礎ができたな、と思っていたら、

あっという間に、屋根じまいまで終わっていたりします。

これを可能にしているのが、プレカットです。

プレカットとは、現場では、組み立てるだけで済むように、

事前に、工場で材料をカット(加工)しておくことです。

様々な機器による正確なプレカットにより、大工さんが現場で加工する手間を省くことで、短期間の施工とコストカットを実現しています。

プレカット工法も変化していて、最初のころは、以前に大工さんが手刻みしていたものを踏襲したような加工(在来工法)が、多かったように思いますが、

金物を用いて、材料の欠損を最小限に抑えた加工(金物工法)などが、出てきてました。

(工法によっていろいろな名前がついています)

最近では、異なる材料(木材、鉄骨、コンクリートなど)を組み合わせて、それぞれの特性を活かした、複合素材のようなプレカットもあるようです。

このように変化しながら、様々なバリエーションが増えています。

すごいですね。

一方で、現場で手刻みできるような大工さんが減ってきている、

というのは残念です。

プレカットのながれ

プレカット材が現場に届くまでの、一連のながれです。

設計図をもとに、打ち合わせが行われます。

私は素人なので、業者さんに、いろいろとアドバイスを頂きながら図面を詰めていきました。

設計図と打ち合わせ内容をもとに、

データ入力専門のオペレーターが、データの入力を行います。

私は、この段階でも打ち合わせが続いていました。

図面の不備などを修正しました。

入力したデータをもとに、材料を加工します。

機器がCADからのデータを直接受け取って、正確に自動で加工するそうです。

到着後、速やかに組み立てられるよう、現場の施工スケジュールにあわせて出荷されます。

私が、注意しておけばよかった、と思ったことは、2つ。

ひとつ目は、打ち合わせ段階での、図面の照合です。

プレカット図面が、基本図面の意図した通りにおさまっているか、

図面を重ねて、細かいチェックが必要だと感じました。

2つ目は、スケジュールについてです。

プレカット材は、現場で使用したい日程にあわせて出荷されます。

この日程がずれ込むと、どこかで保管しておく必要が出てきます。

私は、なんとか引き取ることができましたが、

工場で、一時保管という話も出ていました。

本当に申し訳ございません。

個人で業者さんと交渉する方法

DIYやセルフビルドを考えているけれど、個人で、どうやって業者さんと交渉したらいいのか?

普段から建築関係に携わっている方は別ですが、全く知らない業界の方とどうやって接点をつくるのか、、

悩みます。

これ、業者さんにたどり着くまでが結構たいへんです。

私が考える、個人で業者さんと交渉する方法を2通り紹介します。

工務店、設計事務所などと交渉する

ひとつ目は、

DIYやハーフビルドに理解のある工務店、設計事務所等を探して交渉する、という方法です。

工務店、設計事務所によっては、DIYで施主ができる部分を作業する(ハーフビルド)ことを織り込んだうえで、家づくりを進めていける様です。

私は実際に頼んだことがないので、細かいことは分かりませんが、分離発注や工務店内の作業の割り振りを工夫することで可能にしているのではないでしょうか。

知識や経験が不足していてもサポートして頂けると思います。

また、ログハウスなどでは、ハーフビルドを前提に提供しているところもあるようです。

そのような業者さんと契約できれば、ご自身の思い描く家づくりを実現できるかもしれません。

もちろんメリット、デメリットがあります。

メリット

まず、住宅ローンを利用できる、ということです。

これは、大きなメリットと言えます。

DIYやハーフビルドをしたいから、と言って銀行にローンを申し込んでも、多分、審査に通りません。

家づくりに関して、どこの馬の骨とも分からない個人では、信用がゼロだからです。

銀行側が、家の価値を計れません。

しかし、工務店、設計事務所などは、家づくりのプロです。

これだけの価値のある家が、このようにして建てられます、という根拠がキチンと示されます。

こちらを通しておけば、業者さんの信用を通して、審査に通ることが可能だと思います。

資金面で住宅ローンを考えている方は、こちらの方法になると思います。

また、メリットと言っていいのか分かりませんが、

DIYでやってみようと思ったけれども、どうにもならなくなってしまった場合、依頼した工務店等に作業を丸投げすることが可能かもしれません。

業者さんに多大な迷惑をかけることになりますが、少なくとも、家が完成しない、といったリスクは回避できると思います。

チョット自信ないな、という方は事前に業者さんと話し合っておくと安心です。

デメリット

完全なセルフビルドと比べると、施工管理をしない分、建築費全体の金額は高くなると思います。

ただ、これはセルフビルドのリスク(自分で完成できないかもしれない、完成まで時間がかかるなど)と天秤にかけると、デメリットとは言えないかもしれないです。

個別に業者さんと交渉する

2つ目は、

ご自身で、個別に業者さんと交渉する、という方法です。

例えば、構造材をプレカットで頼みたい場合、プレカット業者さんと個別に交渉する、

という感じです。

自ら施工管理して、分離発注するといったかたちになります。

私は、こちらですが、最初に注意事項があります。

契約して発注する時点で全額支払うこと、です。

理由は、上記と同じです。

どこの馬の骨とも分からない私では、信用がゼロだからです。

これができなければ、交渉できたとしても発注できません。

即金で支払えば、私の信用がゼロでも日本銀行券が信用を肩代わりしてくれます。

この前提で話を進めます。

あと、交渉できるだけの材料(図面や必要な数量など)が必要です。

事前に予算、数量、図面、など、自分なりにシッカリと詰めておきましょう。

さて、個別に業者さんと交渉するには、さらに2パターンあります。

ひとつ目は、誰かに紹介してもらうことです。

知り合いに、建築関係、もしくはそこに通じる誰かがいれば、業者さんを紹介してもらうのが、確実で話もスムーズに進めていけると思います。

もし、誰も心当たりがない場合は次のパターンです。

2つ目は、ローラー作戦です。

ネットや電話帳にある業者さんに片っ端から連絡してみる、という、まさにローラー作戦です。

初見の個人では、相手にしてもらえない場合も多いです。

それでも、めげずに誠意をもって交渉し続けます。当たって砕けろ、です。

まあ、普通です。特別な方法を紹介しているわけではありません。

特別な方法があれば、私が知りたいです。

交渉できた業者さんには、見積もりを伺います。

できる限り、相見積もりをとりましょう。一つだけでは、相場が分かりません。

その見積り書と、業者さんの対応を加味して業者選定します。

以下、個別交渉して感じたメリット・デメリットです。

メリット

自身で施工管理するので、建築費全体の金額を押さえられる、と思います。

また、施主としては触れ合えないような業者さんと直接話したり仕事したりできます。

施工中に、自分の意思をキチンと反映できるので、手抜き工事などは回避できます。

デメリット

デメリットは、即金で支払えるだけの金額を用意しなければいけない。

業者の選定に時間がかかる。

施工不備はすべて自分の責任になるため、瑕疵責任などは追求できない、といった感じです。

たぶん、デメリットのほうが大きいです。

私の場合は、紹介した両方の方法で業者さんにたどり着いてます。

基礎工事の時は、知り合いに直接、または知り合いの紹介で、本来下請けか孫請けになるような1人親方の左官さんや、クレーン業者さんと直接交渉しています。

プレカット業者さんの場合は、知り合いにも聞いてみましたが、最終的にはローラー作戦でした。

その中で、素敵な業者さんと交渉することができました。

次は、その打ち合わせの中での話です。

プレカット業者さんと問答に、と題してありますが、

実際には、私の勘違いでプレカット業者さんに、大変ご迷惑をおかけしました、

という内容です。

なにかしら、打ち合わせの雰囲気が伝われば、と思い、メールや画像など、そのまま抜粋しました。

読みづらい部分は、飛ばしてください。

屋根勾配で、プレカット業者さんと問答になりました

今回、プレカットを依頼するにあたっては、

基本設計図をもとに、プレカット業者さんといろいろと打ち合わせを行いました。

提出された施工図を確認して、また、打ち合わせをしながら、検討します。

問題が無くなったら、加工に必要な日数を聞いて、逆算するようなタイミングでの発注、

といったながれでした。

その中での出来事です。

『』内は実際のやり取りで使ったメールと、画像の抜粋したものになります。

まず、こちらが用意した図面を送って、目を通してもらいます。

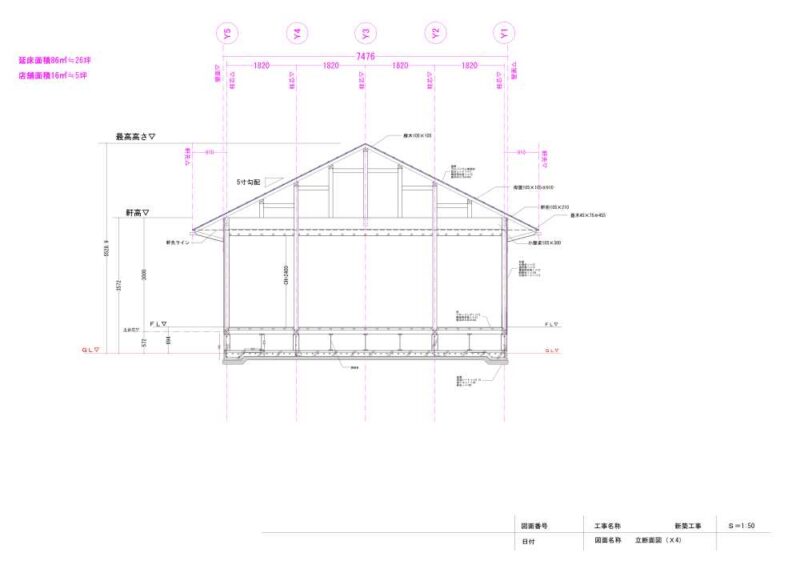

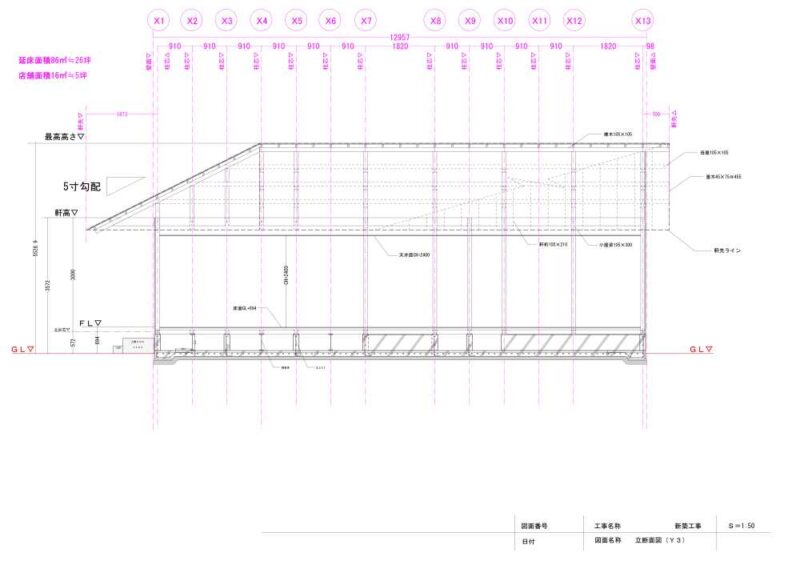

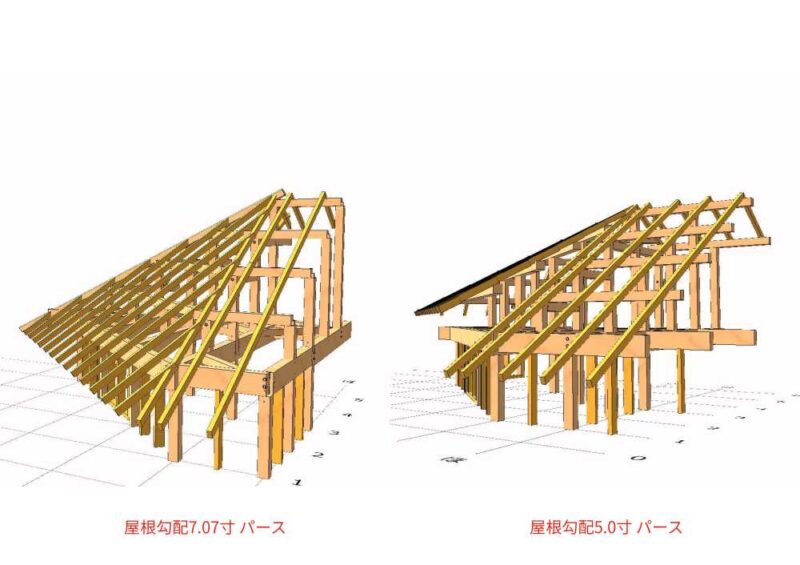

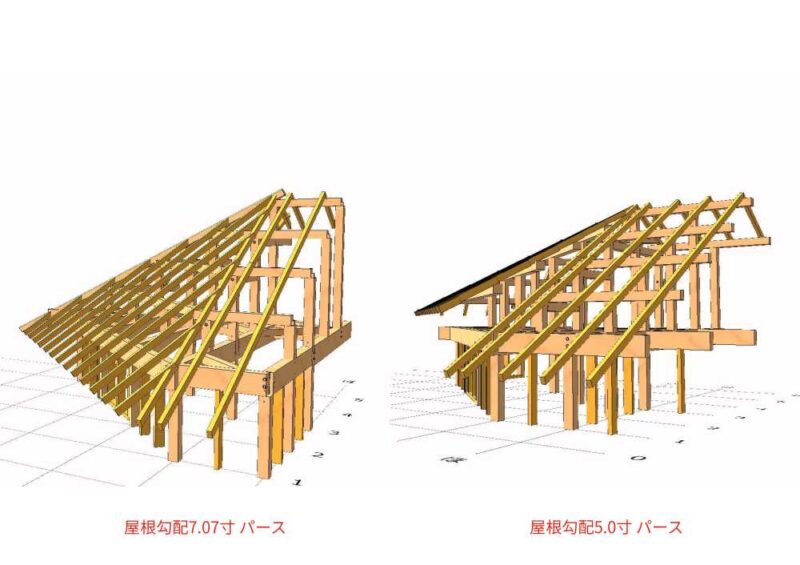

最初に送った図面の一部です。屋根勾配が5寸勾配になっています。

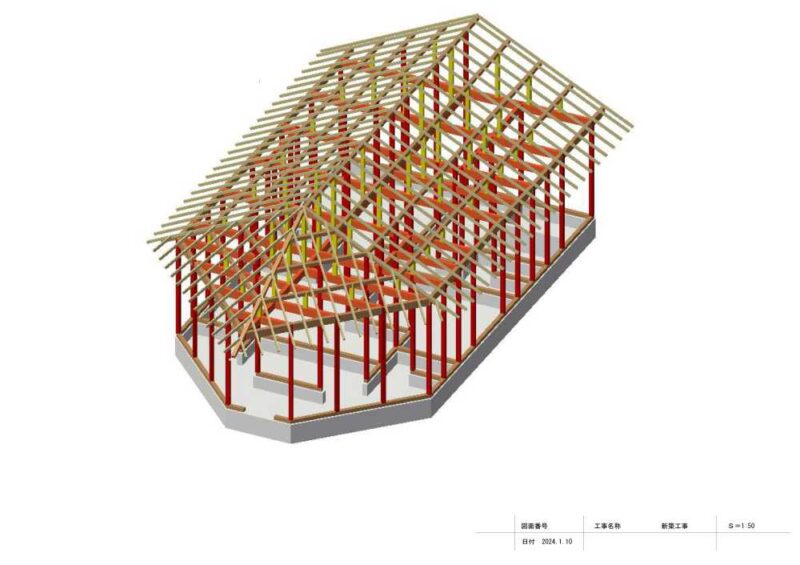

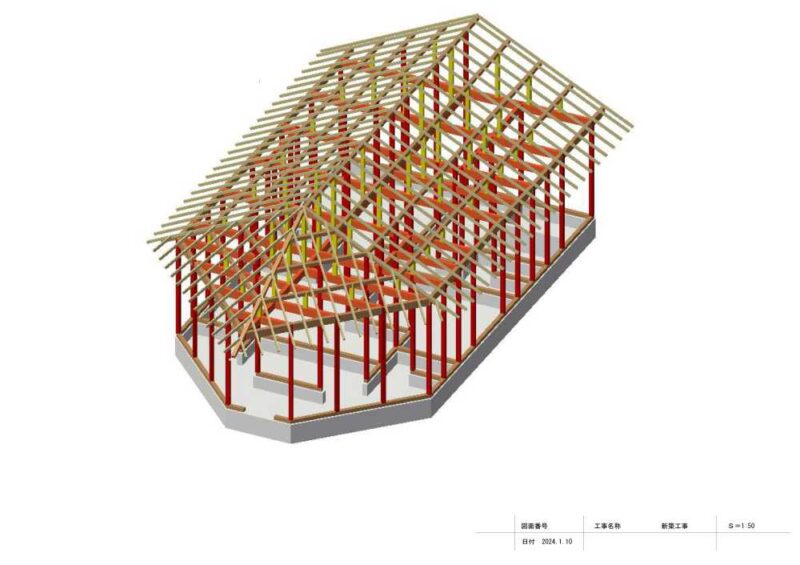

屋根は、片側が寄棟屋根のように(下図左側)

反対部分(下図右側)の屋根が切妻屋根のような形をしています。

全体では、ボートをひっくり返したような、ちょっと変わった形です。

私は、全部の屋根の勾配を、屋根足場をかけずに施工できるギリギリの5寸勾配で考えていました。

最初の打ち合わせは、現場の確認も兼ねて、こちらのほうに来ていただきました。

後日、先方からメールが来ました。

『 先日は打合せありがとうございました。工場で打合せた結果、寄棟の箇所を5寸勾配にした場合。切妻部分との収まりが出来ない事が判明しましたので、この屋根形状を納めるためには、寄棟勾配を7.07寸勾配にしないと収まりません。

一度ご確認宜しくお願い致します。』

業者さん

業者さん全部、5寸勾配だと、おさまらないですね。

え?おさまらないですか。

あれ、おかしいな、、

慌てて図面をを見直して、

自分が考えていたおさまりを、パース図で描いて送りました。

参考画像を、送りました。

こんな感じで、おさまると思うんですけど、、

入れ替わるようなタイミングで、

先方からもメールにて画像が送られてきました。

こんな感じで、おさままらないと思いますよ。

そこには、勾配によるおさまりの違いが、

ハッキリと分かるように示してありました。

ギャフン!

やっと、自分の思い違いに気づいて、平謝りです。

大変申し訳ございません。私の勘違いでした。

おさまらないですよねぇ。

隅木をすべて5寸勾配にしたので、屋根勾配もそうなると思い込んでいました。

『 私の勘違いです。申し訳ございません。寄棟の部分の隅木が5寸勾配で同勾配になって、切妻からの母屋と同じ高さで寄棟の部分も母屋をまわして、そこに垂木をかけていく。と、いった感じで考えていました。寄棟の部分の屋根勾配は、おっしゃるように7寸?といった、切の悪い勾配になるのだと思います。重ねて、すみませんでした。』

馬鹿ですね。

よく考えれば分かることなのに、

こうなる、と思い込んでいました。

反省を込めて、2度書きました。

「思い込み」は、セルフチェックを簡単にすり抜けてしまうので、非常に厄介です。

気を取り直して、屋根勾配を考え直します。

7寸だと、屋根足場をかけないと施工できないので、

切妻屋根の部分を3.5寸勾配にすることにしました。

『屋根勾配の変更案を送ります。3.5寸勾配で、お願いします。これだと、寄棟の部分で三角屋根部分の勾配は、だいたい5寸勾配(4.95)くらいになると思います。これくらいだと、何とか屋根足場をかけずに、いけるかなと思いました。』

この案で、お願いします。

この度は、お騒がせしました。

大丈夫ですよー。

業者さん、とてもやさしい方でした。

「軽微な変更」と「計画変更」の違い

ちなみに、、建築確認申請を終えている設計を変更する場合は、

気を付けなければならない事があります。

変更内容によっては、建築確認申請を、もう一度やり直すことになるかもしれません。

これは、「軽微な変更」と「計画変更」の違いという話になってきます。

建築確認申請を行って、審査に通過すると、確認済証が発行されます。

以後、申請図面通りに施工しなくてはなりません。

しかし、実際に建物が出来上がってくると、

イメージしていたものと違う、、

ここは、もっとこんな感じにしたい、、

など、設計変更する場合があります。

この変更内容が、「軽微な変更」に、該当する場合は、

申請すれば変更可能になります。

それ以外は、「計画変更」となり、

確認申請の手続きをもう一度踏むようなことになります。

大変です。

大変ですが、不可能ということではありません。(内容に依ります)

この分かれ目は、”建築基準法規則3条の2”になります。

(詳細は下記リンク先の専門家の記事をご覧ください)

この中の項目に該当すれば、軽微な変更として認められる、かもしれません。

例えば、今回の記事の場合、”建築基準法規則3条の2”の

”1-3 建築物の高さ 低くなるもので、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの”

に該当するので、「軽微な変更」として届け出可能かもしれません。

私は、素人なので、正直わかりかねますが、

私の場合は、建築確認申請をしていないので、

そのまま変更しました。

この様に、煩わしい手続きを踏まなくてよいというのは、

建築確認申請を省けるメリットと言えると思います。

但し、建築基準関係規定に適合する、というのは、大前提です。

建築確認申請を省けるから何をやってもいい、ということではありません。ご注意ください。

専門家のサイトを参考にされてください。

確認申請における『軽微な変更』の判定基準|建築基準法の規則を解説・・・建築基準法規則3条の2の項目が詳細な解説があります。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

今回、記事内に出てくる方は、

小屋組みの記事で出てくる業者さんが、依頼した別の方です。

最初の打ち合わせに、お二人で、現場に来て頂きました。

その後は、電話やメールで打ち合わせしました。

後で、また現場にきて頂いたときに伺った話ですが、

「自分は、B to B で仕事することがほとんどなので、

(私のような)施主に会うことは、ほとんど無いですね。」

とのこと。

B to Bとは、ビジネスtoビジネスのことで、

企業同士のやり取りを指す言葉だそうです。

個人相手だと、

B to C、ビジネスtoカスタマーとなるのだと。

知りませんでした。

ビジネス用語みたいなのはサッパリです。

さて、前置きが長くなりました。

何が言いたいのかと申しますと、

家を建てる際、

施主として向き合う担当さんとか、

営業の方以外にも、見えない部分で、

たくさんの方々が動いていて、

そういった顔の見えない方々の仕事が集まって、

家が出来上がっていくのだなぁ。

ということを改めて思いました。

本当に、感謝、感謝です。

私が、ただ施主としてだけなら、

彼のような好青年に会うこともできなかった、

と思うと、得した気分です。

このような方に出会えて、私は幸運です。

.jpg)

コメント

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)