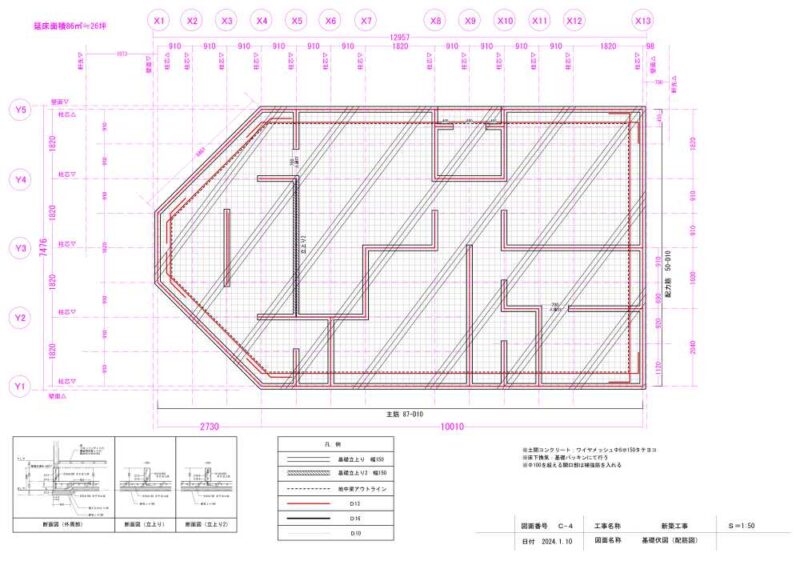

基礎伏図とは、基礎を真上から見た図面になります。

その基礎の中に入る鉄筋の配置を表す図面が配筋図です。

DIYで描いた基礎伏図、配筋図と、鉄筋コンクリートについても触れておきます。

鉄筋コンクリートとは

鉄筋コンクリートは、型枠に鉄筋を組んで、生コンクリートを流し込んでつくられます。

優れた耐久性と、自由度が高く、堅牢な構造物をつくることができるため、

数多くの建築物で使用されています。

コンクリートは、押す力には強いけれども、引っ張る力には弱いという性質があります。

ここに、粘りがあり引っ張りに強い鉄筋を入れて抵抗し、

全体のバランスと強度を上げた複合素材、というわけです。

複合素材とは、違う素材を合わせて使うことで、

互いの欠点を補い合って、

1+1=2以上の結果を出す、というものです。

コンクリートは強アルカリ性のため、酸化(さび)に弱い鉄筋を保護してくれます。

合わせることで、強度だけではなく、耐久性も上がるというのは、すごいですね。

出来上がるまでの工程は多いですが、とても優れた素材です。

1981年以降、基礎コンクリートに鉄筋を入れることは義務化されている為、

現在の木造住宅の基礎部分は、全て鉄筋コンクリートで出来ています。

基礎伏図とは、

基礎伏図とは、基礎部分を真上から図面です。

基礎全体の形や、立ち上がりや人通口、アンカーボルトの位置、などの位置関係が分かるようになっています。

要所部分の基礎断面図も、添えられている場合もあります。

基礎の大きさ、高さ、構造、などが把握できる図面です

以下、木造住宅のベタ基礎で主に使われる部分の役割と名称です。

スラブ

ベタ基礎の場合、底に広がる平面部分を指します。

スラブがあることで、全体が一体化されて強固な基礎をつくることができます。

ベタ基礎の特徴的な部分になりますね。

鉄筋が格子状に入っています。

強度を上げるために、2重に(ダブル配筋)なっている基礎もあります。

こちらの記事でも触れています。

立ち上がり

柱や土台の荷重を受けるため、立ち上がっている部分を指します。

建築基準法では、高さ30cm以上、幅12cm以上で耐力壁の下には連続してつくることが決められています。

こちらの記事でも触れています。

地中梁

基礎スラブ下部に設置される、梁になる部分を指します。

根切りをする際、地盤面を掘り下げることによって、つくられます。

地面の中に位置するので、地中梁と呼ばれます。

小規模の住宅では、設置されない場合もあると思います。

外周部分も、地中梁の役割を持っている、と理解しています。

人通口

トラブル時やメンテナンス作業のために、

床下に後から人が入っていける通り道になる部分を指します。

一般的には、立ち上がり部分を、幅600mm位で切り取ったような形で配置されます。

構造的に、弱くなる部分なので、必要以上にはいれませんが、配置しておかないと、後のメンテナンスがたいへんです。

これは、床下点検口の位置とも関係してきます。

また、人通口の周りには補強筋をいれます。

アンカーボルト

土台や、柱の引き寄せ金物を固定するために、あらかじめ基礎立ち上がりに埋め込む金物です。

アンカーボルトの位置取りの目安です。

土台用M12アンカーボルト

- 柱芯から200mm以内

- 土台継ぎ手、男木側120mmくらいの位置

- 間隔は2700mm以内

- 長い(≒4M)土台の部分には3ヶ所以上

柱引き寄せ金物用M16アンカーボルト

- 柱面から30mmくらいで土台中心の位置(位置取りは、使う金物によって指定があります)

- 耐力壁を考慮して配置

以上の点に気を付けて配置する必要があります。

アンカーボルトの埋め込み深さの目安です。

- M12で250mm以上

- M16で360mm以上

この目安は、一般的なZマーク金物などのものです。

なかには、埋め込み深さが短くても、同等の引張強度を有する製品もあるので、十分な埋め込み深さが確保できない場合に有効です。

あくまで、目安です。

図面上でしっかりとした検討が必要です。

こちらの記事でも触れています。

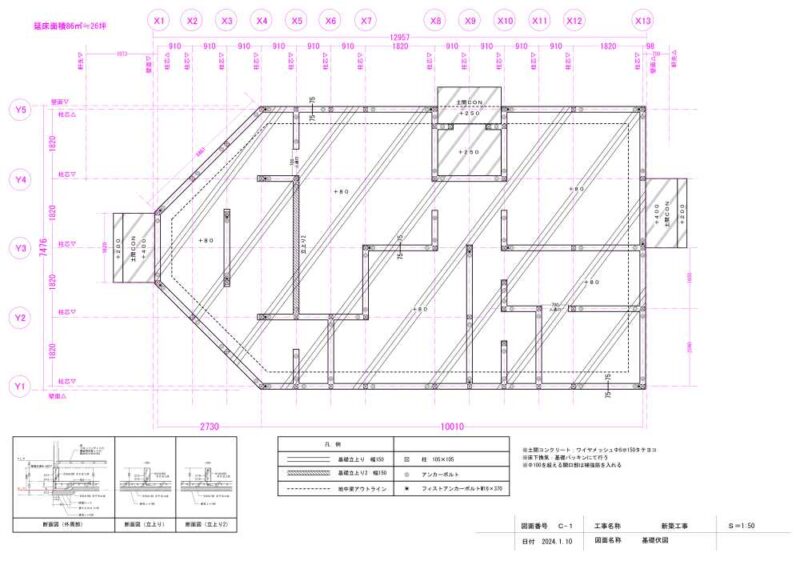

DIYで,基礎伏図を描いてみました

私の場合は、ベタ基礎になるので、基礎全体がコンクリートで覆われるかたちになります。

立ち上がり部分にアンカーボルトの位置や、人通口などが、記載されています。

要所部分の、断面図も添えてあります。

この図面は、後述する配筋図を変更を反映した図面です。

配筋図とは、

配筋図とは、鉄筋の種類や組み方を詳しく記した図面です。

鉄筋コンクリートの性能を十分に生かすためには、

適切な場所に、適した鉄筋を設置していくことが重要です。

一般的には、構造建築士により、この適所適材を考察した図面が描かれます。

木造住宅の基礎のような場合は、

ハウスメーカー、設計事務所、基礎屋さんなどが、製図する場合もあると思います。

いずれの場合も、伏図(平面図)と断面図が必要になってくると思います。

構造物全体が、鉄筋コンクリートでつくられた建物(RC造など)は、

もっとたくさんの図面と、構造計算が必要になります。

以下、木造住宅のベタ基礎で主に使われる鉄筋の役割と名称です。

主筋と配力筋

ベタ基礎の平面部分(スラブ)には、格子状に鉄筋が入っています。

この網の目になった鉄筋は、主筋と、配力筋という名称で分かれています。

構造物に受ける力に、メインで抵抗する鉄筋が主筋、

主筋に力を均等に伝えていくのが配力筋、と理解しています。

一般的には、短辺方向が主筋で、長辺方向が配力筋になります。

ちなみに、スラブでの配筋は、主筋が下側(地面側)で、配力筋がその上側になります。

縦筋と横筋

縦方向に置かれる鉄筋が縦筋、横方向になると横筋、と呼ばれます。

いずれの鉄筋も等間隔で並べることが多く、ピッチと呼び、@200などと表記されます。

ちなみに、@200は200mm間隔で並べてね、という意味です。

建築基準法では、基礎鉄筋のピッチは300mm以下となっています。

あばら筋(スターラップ筋)

あばら筋は、スターラップ筋とも呼ばれます。

ベタ基礎では、外周部分や地中梁の部分に配筋される鉄筋のことです。

基礎の形状にあわせて、加工してあります。

配筋については、こちらの記事でも触れています。ご参考に。

DIYで,配筋図を描いてみました

最初に描いた配筋図になります。

-800x565.jpg)

壁面の下にグルリと、立ち上がりが設置されていて、

そこにD13とD10の横筋、D10の縦筋が入るようになっています。

スラブ部分は、D10を200mmピッチの格子状になっています。

これを、知り合いの構造建築士の方に監修していただきました。

根切りをしない旨も、伝えてあります。

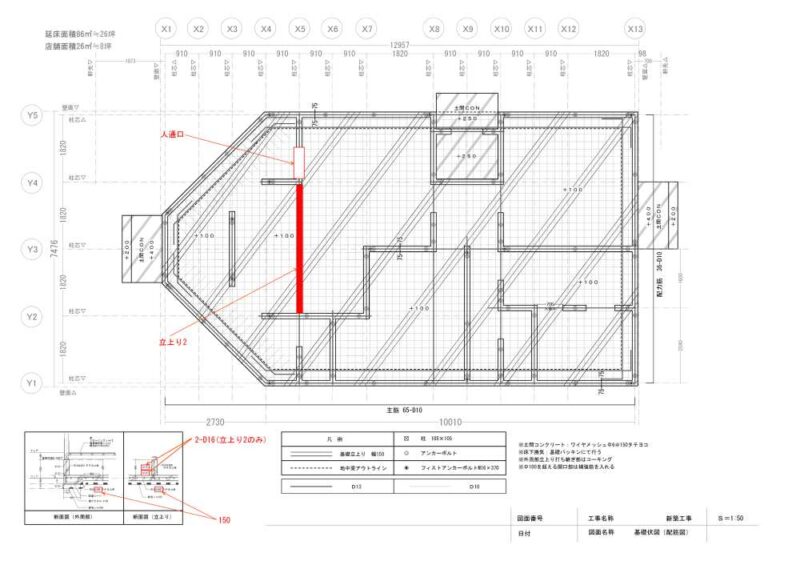

下の図面が、アドバイスを頂いたときのものです。

新しく、D16を使った〈立ち上がり2〉を設置することと、

スラブ部分の配筋ピッチを200mmから150mmに変更する、

というアドバイスを頂きました。

ありがとうございました。

その通りに修正します。

指摘された部分を修正した図面です。

これが、そのまま施工図になります。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

記事内で出てくる構造建築士の方には、

以前の建築計画のころから、

大変、お世話になっており、

ご迷惑もおかけしています。

もちろん、私が、自分で設計、施工する、

ということも承知の上です。

プランを何度も変更して、

その度に、目を通して頂いて、、、

本当に、本当に、

ありがとうございました。

このような方に巡りあえて、

私はとても幸運です。

.jpg)

コメント

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)