敷地面積、建築面積、延べ床面積など求積図の種類と、

作成する目的(建ぺい率や容積率)について、

あわせて、素人の私がDIYで、描いた求積図も紹介します。

求積図の種類と作成する目的

目的は、建ぺい率や容積率を求めて、

法律を遵守した建物を建てるため、と考えます。

求積図とは、建物や土地などの面積が、どのぐらいあるか示すための図面です。

具体的には以下の3種類が必要になります。

- 敷地面積・・・敷地の広さを求めたもの。

- 建築面積・・・真上から見た建物の大きさを求めたもの。

- 延床面積・・・建物の床面積をすべて合わせたもの。

この面積をそれぞれ求めることによって、

- 建ぺい率 (%)・・・敷地面積に対する建築面積の割合 (建築面積 ÷ 敷地面積 × 100)

- 容積率 (%)・・・敷地面積に対する延床面積の割合 (延床面積 ÷ 敷地面積 × 100)

を計算していきます。

この建ぺい率や容積率が、建築基準法や、都市計画法などに準ずるようにして、

建築確認申請を行います。

建ぺい率や容積率の許容範囲は、

家を建てる場所、地域によって細かく規定されています。

興味のある方は、自治体のホームぺージ等で確認できます。

さらに、規制する目的ですが、

もちろん、家を建てたい方に意地悪したいわけではありません。

個々、そして全体の、安全性と暮らし易さを考えてのこと、だと理解してます。

個々については、建築基準法が、

全体については、都市計画法などが担っています。

家が密集している都市部では、

隣に大きな建物が建つと、日当たりが悪くなったりしますし、

火災が起きたとき、延焼を防ぐ為、防火対策を強化しておいたほうが良いですよね。

この様なことをいろいろと考えながら、国が法規制しているのだと思ってます。

ちなみに、建築基準法は、建物に対する最低限の安全基準です。

最低でも、これだけは守ってね、ということです。

災害に対する万全を意味した基準ではないので、ご注意ください。

専門家のリンクを貼っておきます。

建築図面解説:求積図とは?・・土地と建物、それぞれ詳しく解説されてあります。

【法規】敷地面積、建築面積、床面積、高さ、階数の定義・求め方・・土地や建物の面積の定義や求め方が分かりやすくまとめてあります。

求積図を描いてみました

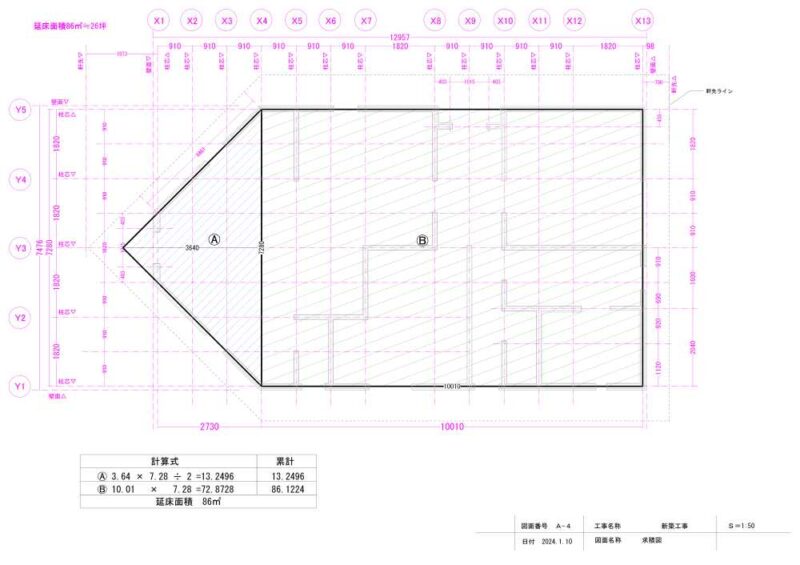

建物の求積図

建物の求積図、建築面積の図面です。

平屋の場合、延床面積もほぼ同じになります。

(玄関ポーチなどのつくり方で違いがでる場合もあります)

お察しの通り、延床面積は、建物の階を上げるときに考慮する事柄になります。

例えば、同じ床面積で2階建てにした場合、

延床面積は2倍になり、許容される容積率は倍必要になる、

ということですね。

建築面積の図面は、壁や柱の芯(通常、通り芯があります)で区切られた、

建物を真上から見たかたちが基本になります。

軒や庇などが、1m以内であれば気にする必要はありませんが、

1m以上突き出ているところは、

突き出たところから1m後退した部分で計算、

といった感じで、足したり、引いたりします。

私の場合は、南側屋根の軒のトンガリ部分が1mを超えているので、

そこは三角形にして計算してあります。

シンプルなかたちの建物なので、計算式も簡単です。

その他、駐車場やポーチなど、細かい事柄について、

リンクを置いておきます。

床面積の算定方法・・・国土交通省のページになります。

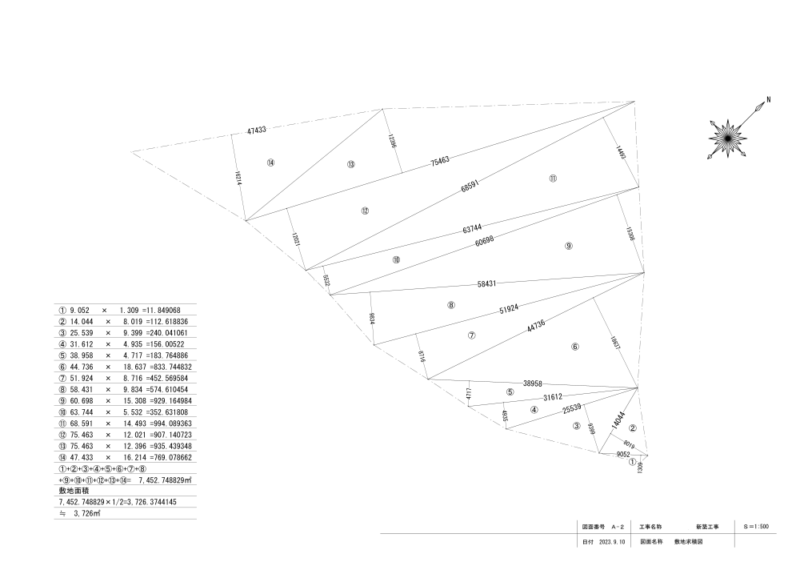

敷地の求積図

敷地面積求積図とは、

敷地境界で区切られた敷地全体の面積を求めた図面です。

地図又は、地図に準ずる図面の証明書は、法務省のネット申請によって取得可能です。

リンクを置いておきます。

オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について・・・法務省の申請ページです。

地図に準ずる図面(公図)は、地域によって正確でないものもあるそうです。

その場合、測量する必要がでてくるかもしれません。

ハウスメーカーなどは、測量を行っていると思います。

測量した場合、座標による求積図が用いられます。

私の場合は、三斜求積図で計算しました。

三斜求積図とは、

三斜求積図は、土地の求積図によく用いられる手法です。

全体を、複数の三角形に分けて、それぞれ面積を求めて合計するというシンプルな方法です。

基本、それだけです。

土地の形は、区画整理されるような場合は、整っていますが、

そうでない場合は、どこかしら歪んだ形をしているのが普通です。

ただ、手法の凄いのは、

三角形を細かくしていけば、複雑な形でも、ほとんどの形で計算できてしまう、

と、いうところです。

計算式は、小学校で習う三角形の面積と、足し算だけなのに、なんだかすごいです。

三斜求積図による敷地面積求積図です。

他にも、

- 付近見取図(案内図)・・・呼び名の通り、建物へ至る道なりが分かるような図面

- 配置図・・・敷地と建物、道路や方角など位置関係が分かるような図面

などの図面も必要になります。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

敷地については、土地を購入する際、

当時バイトしていたところから、測量機器一式を借りられたので、

友人とトータルステーションで計測した結構立派なものがあります。

もちろん、公図も土地を手に入れるときに入手済みです。

それを元に敷地面積求積図や配置図を描いてます。

付近見取図や配置図は、場所が特定できるので掲載は控えます。

建築確認申請された面積は、法的な記録として残り、

後の固定資産税や不動産取得税などの金額にも関わってきます。

大切な図面になります。

コメント