鉄筋を組み上げる作業を配筋と呼びます。

基礎型枠の外周部分ができたので、鉄筋を組む準備作業や資材の紹介と、

異形鉄筋や、配筋時のかぶりやピッチなど気をつけることについて、触れておきます。

基礎に使われる鉄筋、異形鉄筋とは

鉄筋コンクリートには、異形鉄筋というものが使われます。

コンクリートに対する定着率を上げるためボコボコとした表面になった鉄の棒です。

通常は、ただ鉄筋とか、D10、D13、などと呼ばれています。

D 10 の、D は De-formed (変形した)の略で、異形鉄筋を表して、

10 は、呼び径(だいたいの直径)を意味しています。

今回、使用した異形鉄筋( 写真 左 D16 中 D13 右 D10 )

住宅基礎の場合は、JIS規格品など品質の保証されたものを使用することが望ましいです。

SD295 や SD345 などと、表示されています。

SD は、Steel Deformed barの略で、異形鉄筋を表し、

295 などは、強度を示している(数字がおおきいほど強度がある)そうです。

今回、使った異形鉄筋 SD295 ( 写真 左 呼び径 中 製造元マーク 右 突起なし=295 )

専門家のリンクを参照ください。

SD345とは?異形棒鋼(異形鉄筋)のJIS規格。鋼種の違いを徹底解説・・・JIS規格の異形鉄筋についての詳細な解説です。

異形鉄筋・・・ウィキペディアによる解説です。異形鉄筋と異径鉄筋という表記があるのですが、どちらが正しいのかは分かりません。(どちらも、意味が通るような気がしますが、英語訳から考えると異形鉄筋になるかもしれません)

鉄筋と鉄筋を結びつける、結束線とは

結束線とは、文字通り鉄筋同士を結束するための細い針金です。

扱いやすいように、焼きなまして柔らかくしてあります。

ただ焼きなました針金や、それにメッキ加工したもの、ステンレス製のもの、

などがあります。

一般的なサイズは、太さは線径0.8mm(番手#21) で、長さは、350mmと450mmのものがあります。

太い鉄筋をあまり使わない住宅の基礎では、350mmの結束線で十分だと思います。

(写真上 結束線350mmメッキ加工 写真下 ハッカー)

コンクリートが固まるまでの間、鉄筋を所定の位置に仮固定しておく、

というのが結束の目的になります。

ハッカーという道具を使って、結びます。

他にも、バネがついて半自動で結束するものや、結束用の電動工具もあります。

鉄筋の結束方法と結束の種類・道具・工具の名前【鉄筋工が解説】・・・結束のやり方は、プロのサイトを参考にされてください。写真付きで、分かりやすい解説が、あります。

鉄筋のかぶりとは

鉄筋コンクリートのコンクリートは、強アルカリ性のため、酸化(さび)に弱い鉄筋を保護することができる、とあります。

実際には、打設当初は強アルカリ性ですが、年月を経て外側からの水や二酸化炭素を吸収して中性になっていくそうです。

コンクリートが中性になると、鉄筋の酸化(さび)がはじまってくることになります。

鉄筋の酸化(さび)がひどくなった場合、全体の強度が落ちるばかりか、さびた部分の体積膨張により、コンクリートが剥落する現象が起きたりするようです。

このような事態を、なるだけ遅らせるためにコンクリート表面から鉄筋を離す。

これが、鉄筋のかぶり厚になります。

ただ、距離をとりすぎるのも構造的な強度低下を招くので適切な距離をとることが大切で、建築基準法にも規定されています。

以下 建築基準法施行令 第79条の引用です。

(鉄筋のかぶり厚さ)

第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床

にあつては2センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3センチ

メートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り

部分にあつては4センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)

にあつては捨コンクリートの部分を除いて6センチメートル以上としなけれ

ばならない。

建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ・・・引用した、建築基準法施行令による規定です。

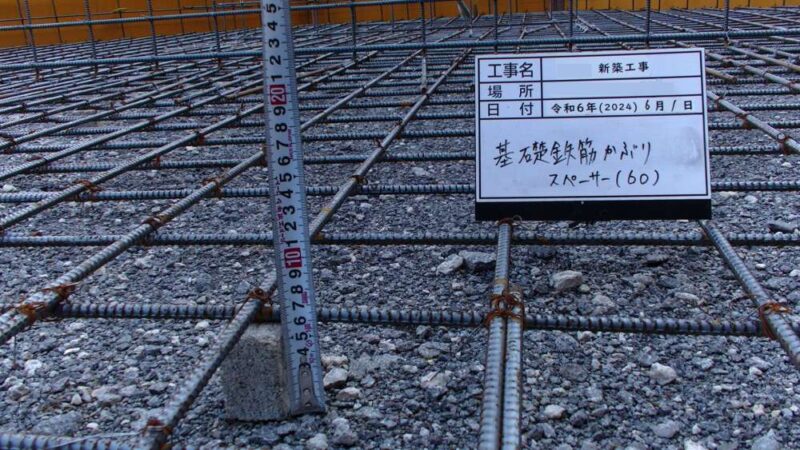

一般的な木造住宅基礎では、

地盤面(土)に接する部分は、かぶり厚60mm。

地盤面(土)に接しない部分は、かぶり厚40mm。

という感じが多いと思います。

(配筋図の指示通りにしてください)

具体的には、かぶりを適切に確保するため、スペーサーを使います。

スペーサーには、鉄筋の下に設置するコンクリートスペーサー(通称サイコロ)や、

鉄筋にくっつけて使用するポリドーナツ、などがあります。

それぞれサイズがあり、表示されたサイズのかぶり厚を確保することができます。

今回、使用したスペーサー( 写真 左 サイコロ 中 ポリドーナツかぶり40㎜ 右 ポリドーナツ)

一般的にサイコロは、荷重のかかるところに設置します

ポリドーナツには、色分けすることでかぶり厚を確認しやすくするものもあります。

リンクを置いておきます。

かぶり厚さ不足はどうなるの・・・鉄筋のかぶり厚の不足について、別ページではかぶり過大についての解説があります。

鉄筋の継手、定着とは

鉄筋の継手とは、

図面に記されている距離に鉄筋の長さが足りない場合、2本の鉄筋を繋がるようにならべます。

実際に圧着などで1本の鉄筋のようにする場合もあるそうですが、D10などの細い鉄筋では、つながる部分を少し重ねてならべます。

この重ねてならべた部分が、重ね継手と呼ばれるところです。

図面に

L1=45D

と書いてあったら、L1は継ぎ手を、45 は倍率を、Dは鉄筋の呼び径を指します。

これを鉄筋D10にあてはめた場合、

45✕呼び径10=450で、

450mmは重ねる部分をとってください、となります。

鉄筋が2本束ねてある部分が、重ね継ぎ手になります。

鉄筋の定着とは、

コンクリートにこれだけ埋め込まれていれば、引き抜けることなく、鉄筋の役割を果たせますよ、

ということを定義したものだと理解しています。

具体的には

L2=40D

と書いてあったら、

L2は定着を、40 は倍率を、Dは鉄筋の呼び径を指します。

上記同様に、鉄筋D10にあてはめた場合、

40✕呼び径10=400となり、

長さ400mmコンクリートに入っている必要がありますよ、ということですね。

この長さの定義は、コンクリートの強度や、フックの有無などなどで変わります。

図面の指示に従ってください。

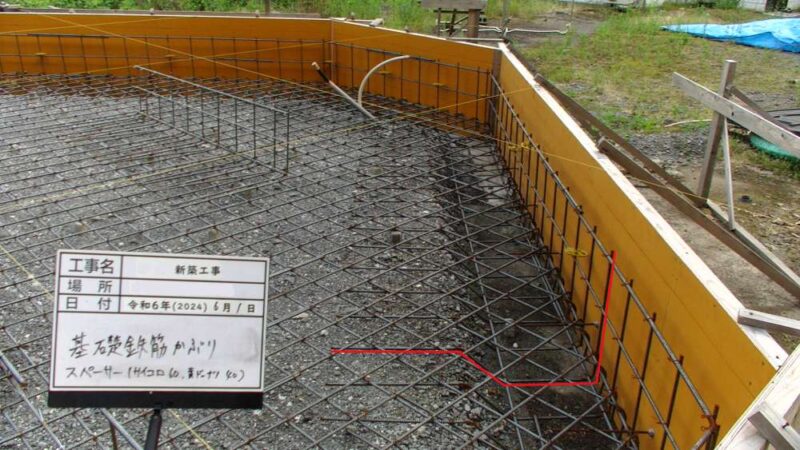

赤線で示した部分などが、定着部になります。(ごちゃごちゃなるので、一部のみ赤線をつけてます)

私の場合は、L1(継手) 45D、L2(定着) 40D (例と同じです)で、配筋しました。

ただ、足りないと困るので、長さは余裕をもつようにしました。

専門家のサイトを参考にされてください。

基礎工事:基礎配筋の注意点とチェックポイント(2)定着長さと継手・・・図が使われているので分かりやすいです。

鉄筋のピッチとは、

等間隔で並べる場合、様々なものでピッチという言葉が使われます。

鉄筋のピッチとは、鉄筋を並べる間隔のことです。

建築基準法に基づく「建設省告示第1347号」から、引用です。

五 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。

イ 立上り部分の主筋として径十二ミリメートル以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ一本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。

ロ 立上り部分の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を三十センチメートル以下の間隔で縦に配置したものとすること。

ハ 底盤の補強筋として径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル以下の間隔で配置したものとすること。

上記によると、基礎鉄筋のピッチは300mm以下にすること、と決められています。

一般的には、300mmピッチで施工されているところは、ほとんどないと思います。

(だいたい200mmピッチ、細かく入れたいところで150mmピッチくらいの印象があります。

あくまで、私見です。図面の指示に従ってください。)

D10 @ 200

配筋図に、このような表記があれば、鉄筋のピッチを表しています。

上記は、D10の鉄筋を200mm間隔で並べてください、となります。

さらに、

D10 @ 200 タテヨコ共

の場合、D10 の異径鉄筋を 200mm間隔 で並べて設置して、

タテヨコ共 は、縦筋、横筋共に 200mmピッチ なので、200mm間隔の格子状になる、ということですね。

また、

2-D10

という表記の場合は、2本のD10の異径鉄筋を同じ場所に並べて使います、という意味です。

私の場合は、基礎スラブ部分が150mmピッチで、他は200mmピッチにして配筋してあります。

専門家のリンクを参考にしてください。

鉄筋のピッチってなに?ピッチの意味と、各部材の鉄筋ピッチ・・・別ページで、鉄筋のあきについても解説があります。

立ち上がり部分の鉄筋は、

立ち上がり部分の鉄筋は、先ほど引用した「建設省告示第1347号」によると、

立上り部分の主筋としてD12以上を、上端及び下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、

かつ、補強筋と緊結したものとすること。

となっています。

(基礎立ち上がりは、上下にD12、中にD10を配置したものが、一般的な印象があります。配筋図の指示に従ってください)

私の場合は、上下にD12、中にD10、底部にD12を2か所、といった感じで設計してます。

鉄筋の「あき」とは、

配筋時には、打設時にしっかりとコンクリートが充填されていくように、

鉄筋の「あき」(隙間)、にも気を配る必要があります。

以下、公共建築工事標準仕様書より抜粋した指標です。

鉄筋相互のあきは、次の値のうち最大のもの以上とする。

- 粗骨材の最大寸法の 1.25 倍

- 25mm

- 隣り合う鉄筋の径の平均の 1.5 倍

と、あります。参考にされてください。

私は、知り合いの構造設計士の方に、

「指2本分くらいは、鉄筋のあきをみたほうがよい。」

と、アドバイスを頂きました。

鉄筋を組む準備をしました

鉄筋の準備

まずは、配筋図から使用する鉄筋の種類と数を拾い出して、用意します。

鉄筋の種類は、D10, D13, をおもに使用します。

立ち上がりの 一箇所だけD16を、使います。

長さは、一般的に5.5Mのものを使う場合が多いです。

私は一人作業なので、取り回ししやすいように、4Mのものを注文しました。

(重ね継ぎ手が増えましたが、取り回しはしやすかったです)

今回は、D10を500本、D13を75本、D16を4本、計580本くらい配達してもらいました。

(写真 鉄筋搬入時 配達の車がユニックではなかったので重機でおろしました)

高い場所に置きたかったので、置く場所をつくっておきました。

ベンダーの作業面と同じ高さにしてあります。

あばら筋(スターラップ筋)の加工

次に、基礎の外周部分で使うあばら筋を、準備します。

あばら筋は、スターラップ筋とも呼ばれます。

鉄筋コンクリートの梁などで、四角く閉じた形をしたものが、

ずらりと並んだ姿があばら骨に似ていることから、ついた名前ではないかと思います。

これが、柱などにつけて横向きになると、帯筋(フープ筋)と名前が変わるので、確かなことは分かりません。

鉄筋は、配置する場所で様々な呼び名がついています。

リンクを置いておきます。

鉄筋、配筋の呼び名│知らないと現場からの質疑で恥をかく!・・・木造住宅の基礎には出てこないものもありますが、いろんな呼び名があるのがわかります。

今回用意する、あばら筋は赤線部分になります。

まずは、長さや曲がりを確認するため、原寸のガイドをつくりました。

(写真 ダンボールでつくった簡単なガイドと、監督する猫)

一般的には、図面通りにキチッとできていくので、このようなガイドはいらないのだと思いますが、DIYなので、ひとつひとつ確認しながら進めていきました。

次に、必要な本数を拾い出して、切り分けていきます。

(写真左 鉄筋D10 写真中 ガイドと鉄筋切り 写真右 切り分けた鉄筋)

鉄筋の切断には、手動の鉄筋切りを使いました。

長さを測る簡単なガイドをつくっておくと便利です。

先端のくぼみに鉄筋を挟み込んで、押し切っていきます。

鉄筋のサイズによって、くぼみの大きさが異なります。

写真のものは、D10とD13用です。

この押し切る仕組みは、電動の鉄筋切りも、同じです。

鉄筋を曲げる作業は、電動鉄筋ベンダーを使用したので、

この工具について触れておきます。

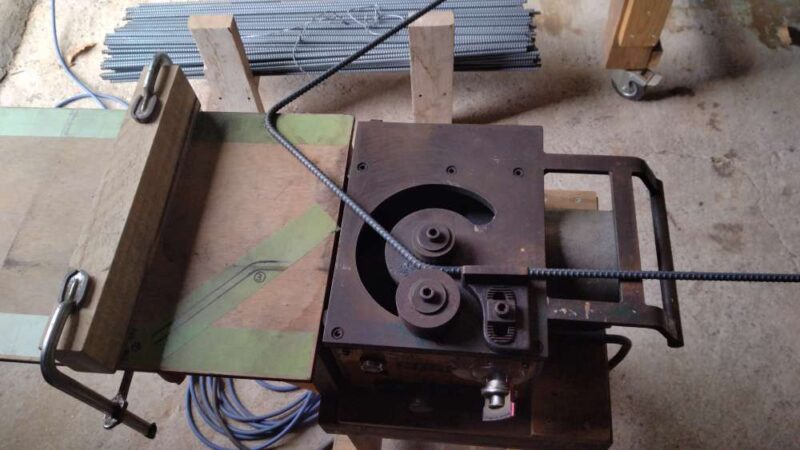

電動鉄筋ベンダーとは、

電動鉄筋ベンダー(以下ベンダー)とは、文字通り、鉄筋をベンド(bend曲げる)する工具になります。

曲げ加工する機器はベンダーと称して小型から大型のものまで、たくさんあります。

ここでは、鉄筋を曲げるベンダーを紹介します。

ハンディベンダーとか、ポータブルベンダーなどと呼ばれる手持ち工具タイプです。

単相100v仕様のものが多く、バッテリー充電式のものもあります。

持ち運びしやすく、バッテリー式は現場に電源がなくても使用可能です。鉄筋を挟み込んで、油圧で曲げるタイプが多いと思います。

機器を据え置いて、鉄筋をのせて曲げ加工を行うものです。

小さい径ならば、一度に複数の鉄筋を曲げることもできて、細かい角度調整と、正確な曲げ加工を何度でも行うことができます。

ローラーを変えることで、複数の鉄筋径に対応しています。鉄筋加工を行う業者さんに置いてある大型の機器や、小型で持ち運び可能な機器もあります。

いずれにしても、曲げ加工可能な鉄筋の径を確認しておく必要があります。

より大きな径の鉄筋を加工できる工具のほうが、高価になります。

今回使用しているのは、持ち運び可能な据え置きタイプです。

オグラの可搬用鉄筋ベンダー MB-16という機器です。

販売終了品です。現行品は高価で手が出なかったので、中古で購入しました。

現行品のMB-L16 可搬用鉄筋曲げ機です。リンクを置いておきます。

D16まで、曲げることができます。

すごいです。

D16くらいの太さの鉄筋になると、手で曲げよう、という気にならないです。

さて、使い方ですが、ベンダーで曲げるときは、

鉄筋の曲げすぎに注意して作業しました。

最初に角度を少し浅く曲げて、角度を深く調整しながら、ガイド通りの角度を出していく感じです。

角度微調整できるスライダーがついているので、角度調整も簡単です。

確認用に1本曲げてみて、そのポイントをガイド面に印をつけてあります。

(写真左 ベンダー 写真右 1箇所曲げた鉄筋)

角度を決めてしまえば、何本でもローラーが同じように曲げてくれます。

とても便利です。

用意した鉄筋全部できたら、次の角を調整します。

(写真 ベンダーで鉄筋を曲げる様子)

溝の部分をローラーが設定した角度で、鉄筋を曲げながら押し上げていきます。

できたら、次の角を曲げていきます。

同様にガイドを確認しながら、次の角を曲げる作業を繰り返します。

角が複数ある場合は、水平を保って曲げていかないと、ねじれてしまうので、注意が必要です。

その他のところも、同様に曲げてガイドのとおりにできたらOKです。

他にも、事前に加工したいところを準備して完了です。

準備ができたら、実際に配筋していきます。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

すでに配筋した写真を説明に使っていますが、

まずは準備からです。

あばら筋だけでも、200本くらいあるので、先に加工しておきました。

あらかじめ加工が必要なものは、別途加工を頼むこともできますが、

DIYでやることにしました。

鉄筋切りに似た手動の鉄筋曲げもあります。

これは、複数の鉄筋を同じ角度で曲げることが難しいということと、

太い鉄筋は曲げるのがたいへんだと思い、

電動ベンダーを、中古で用意しました。

何本曲げても、同じようにできて、

角度も細かく調整できるので、とても便利でした。

作業台もあわせてつくりました。

作業スペースを広げらるようして、ガイドを設置できるようにしました。

DIYですから、自分の作業しやすいような高さだったり、ご自身にあわせて用意しておくと便利です。

作業がやり易いと、怪我の防止にも繋がりますよね。

コメント