小屋組みとは?その種類と名称について、触れてあります。

DIYで描いた小屋伏図、梁伏図と、

プレカット業者さんとの打ち合わせや、プレカット図面もあわせて紹介します。

小屋組みとは、

屋根裏で屋根を支える部分を「小屋組み」と呼びます。

小屋組みの部材には、設置する場所によって

それぞれ名前がついています。

水平になっている部材は、

一番高いところに棟木(写真赤色)

それから下は母屋(写真青色)

一番外側に軒桁(写真黄色)と並びます。

そして、各々を支える小屋束(写真緑色)、

小屋束は、小屋貫(写真オレンジ色)によって固定されています。

それら全体を受け止める小屋梁(写真白色)といった具合です。

お気づきのように、平屋の場合、

柱の上にある梁は、小屋梁を兼ねています。

このような組み方は、「和小屋組」と呼ばれています。

トラス構造を利用した「洋小屋組」と呼ばれる、組み方もあります。

それぞれにメリットデメリットがあります。

「和小屋組」は構造がシンプルで組みやすく、昔から在来工法で使われています。

棟木、母屋、などの水平部材それぞれにかかる荷重を、小屋束がそのまま伝えて、

小屋梁で受け止めて、柱を通して土台、基礎へと伝えていく。

という、考え方としてもシンプルな感じです。

これは、コストパフォーマンスが高い、ということにも繋がっています。

ただ、構造的に、柱と柱の間が広すぎると、梁を掛けることができません。(最大6mくらいが、限度とされています。)

「洋小屋組」は、三角形で構成されるトラス組と呼ばれる構造を利用した小屋組みです。

荷重を全体に分散させて支える構造のため、和小屋組みと比べると部材を小さくすることが可能です。

構造的に、柱と柱の間が遠くても、梁を掛けることができる場合があります。

また、事前に組み立てて(地組み)して搬入されることが多く、

この場合、小屋組みをそのままクレーンで吊って載せていきます。

積載スペースも余計に必要など、和小屋組みに比べてコストがかかる面があります。

どちらにも利点がありますが、日本の住宅では、和小屋組みのほうが多く施工されているそうです。

小屋伏図とは、

このような、小屋組みのおさまりを上から平面的にみた図面が、小屋伏図になります。

小屋組みは何層にも構造が重なっているため、

ひとつの図面だけでなく、梁伏図、母屋伏図など、別途に図面を添えて表す場合もあります。

いずれも、軸組図などとあわせて、全体の構造が把握できるようにします。

梁伏図とは、

柱と柱の間の部分のことをスパンといいます。

ここに梁を入れていきます。

スパンを開けて、梁を長い距離で掛けることを

梁を「飛ばす」と表現したりします。

この梁の長さ、短ければ構造的にしっかりとします。

逆に、あまりに長い距離を飛ばす場合、

しっかりとした構造的根拠が求められます。

この距離(スパン)は、設計する上で重要な観点になります。

構造的な強さは、各々の組み方によりますが、

梁の強さは、その高さ「梁せい」によって変わります。

基本的に、梁の高さ(せい)が高くなれば、強度が上がるという関係です。

梁の幅は、柱の寸法と同じことが多いです。

「梁せい」は、設置場所、スパンによって変わったりします。

梁伏図とは、そのような梁のおさまりを示した図面になります。

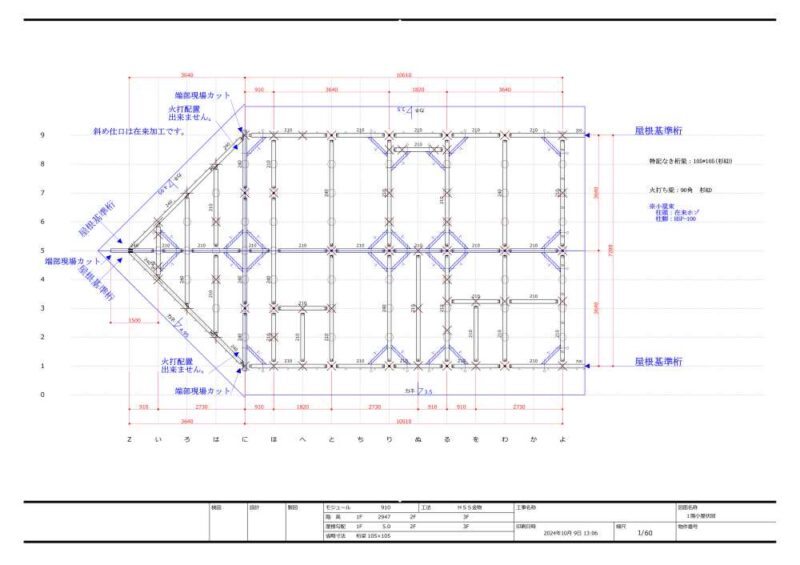

小屋伏図と梁伏図を描いてみました

私が描いたのは、小屋伏図と梁伏図です。

-1-800x565.jpg)

小屋伏図です。

小屋組みのおさまりを考えたものです。

「和小屋組」で考えてあります。

南側の三角形に突き出た寄棟部分の壁面が少ないので、

母屋まで通す柱を入れてみました。

また、火打ち梁の位置は、設計士の友人の指摘を受け、変更しました。

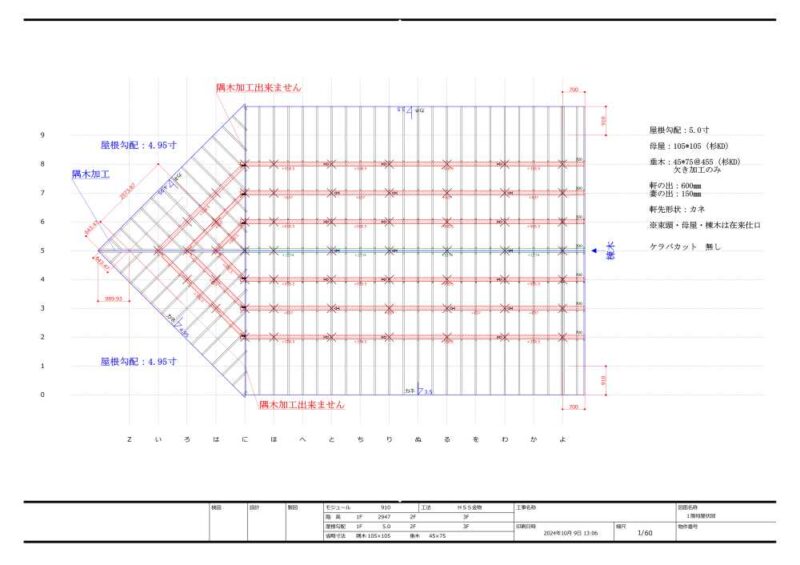

-800x565.jpg)

梁伏図です。

「梁せい」は主に300mmで、それ以外の軒桁は210mmで、

スパンを3640mm以下にするよう心掛けました。

また、3640mmスパンの梁が、オレンジ色で分かるようにしました。

私は素人なので、安全性を重視したつもりです。

梁伏図を描いたのは、自身が気をつけるためと

自信がないので、後で詳細に相談できるようにするためです。

プレカット業者さんと打ち合わせ

小屋伏図や梁伏図などの基本図面を見てもらいながら、

プレカット業者さんと打ち合わせました。

立派な梁が入ってますねー

梁せいがよく分からなくて、、

一般的には、どれくらいになるんですか?

事前に調べたり、

いろいろ見たり聞いたりしてましたが、

自分で判断するには自信がない、

というのが正直なところです。

平屋ですからねぇ

一般的には、こんな感じですかね。

なるほど。

じゃあ、同じようにします。

業者さんの示してもらった例にならって、

3640mmスパンで、梁せい240mm、

それ以外は、梁せい210mmに変更しました。

他にも、変更しましたが、全体の構成は基本図面通りです。

私は素人なので、安全性に関する部分は、基本的にオーバースペックぎみにしておいて、

そこからプロの意見を参考に、必要十分なものに変更していこう、と考えています。

後から追加するより、引き算していくほうが、図面でおさまり易くなると思います。

プレカット図(小屋伏図・母屋伏図)

プレカット図は、小屋伏図、母屋伏図、といった構成でした。

小屋伏図です。

屋根のかたちが結構変わっていることもあり、

現場加工や、加工できない部分も出てきました。

ただこれは、プレカットできない、ということなので、

現場で加工すれば問題ありません。

母屋伏図です。

棟木、母屋、垂木などの位置関係が分かるようになっています。

隅木(寄棟屋根などで、三角形の斜辺に位置する部材)で、現場加工が必要なことや、

加工ができない位置がある、ことなども記載されています。

これについても、現場でどうにかします。

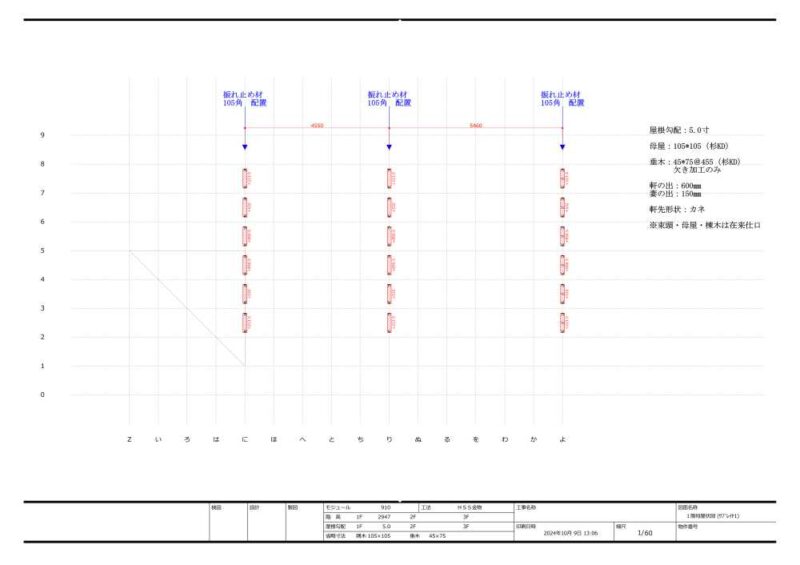

小屋貫のおさまりは、母屋伏図2として、別図面になっていました。

小屋貫を3か所に入れて、揺れ止めにするようになっています。

この辺の数や位置などは、業者さんに、お任せです。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

まだ、検討段階で積算していた時、

いくつかの業者さんに、プレカットの見積もりを、

お願いすることができました。

その中でも、「自分で設計、施工する」

といったことにも理解を示して、

とても親切に対応して頂いた方が、

今回、プレカットをお願いする業者さんです。

そして、

見積もり依頼してから、約1年後、、

「ご無沙汰してます。

いやー、やっと基礎ができてきました。」

などと、

臆面もなくヒョッコリ現れた私を、

「ちょうど先日、あの図面どうなったんかなー、

って話してたところです。」

と、

気さくに迎えてくださるような方です。

素人の私と同じ目線で話してくれます。

とても話しやすく、

いろいろなアドバイスも頂きました。

見積もりをお願いした他の業者さんでは、

お会いできなかったタイプです。

このような方に出会えて、私は幸運です。

コメント