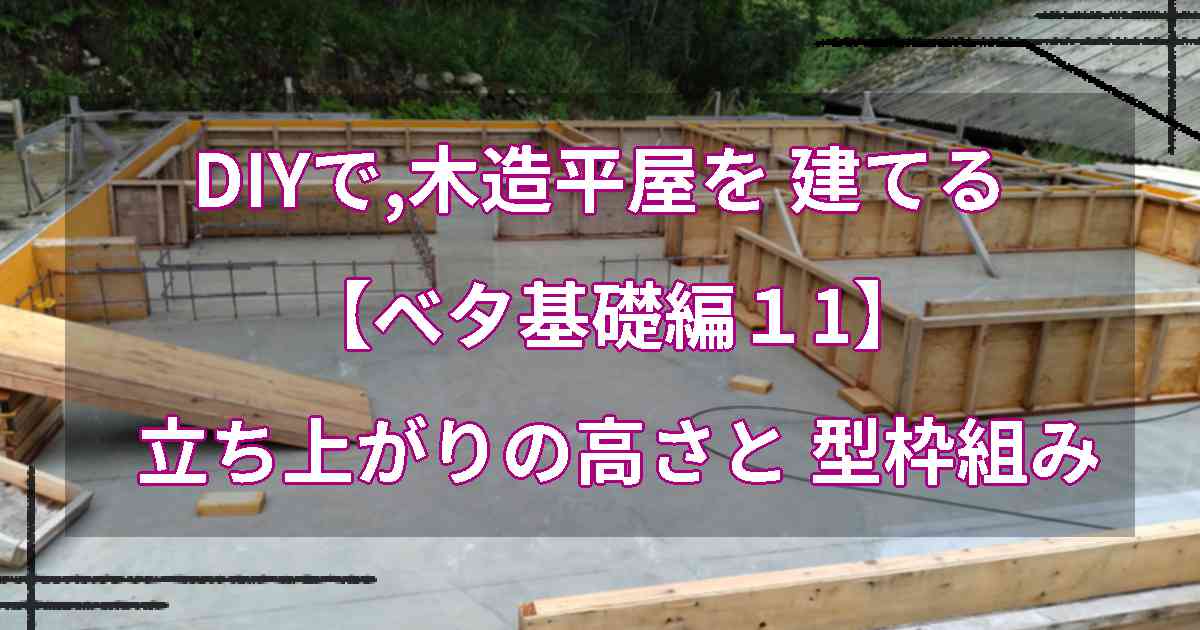

基礎立ち上がり部分の型枠をつくる作業の紹介です。

このような、生コンを流し込む型枠をつくる作業を建て込みと呼びます。

基礎立ち上がりの高さや幅と、セパレーターや、アンカーボルトなどについても触れておきます。

基礎立ち上がりとは、

基礎立ち上がりとは、家の土台を支えるために基礎のなかで、凸状に出てきているところです。

布基礎、ベタ基礎ともに見た感じは似ています。

主に建物の壁面の下にあたる部分に、設けられていることが多いです。

必ずしも壁面ではなく、柱を受けるため、もしくは、構造上の理由で、立ち上がりを設置している場合もあると思います。

立ち上がり部分を通じて、基礎のベース部分、地盤面、というように、建物の重さを、しっかりと地盤に伝えられるような構造になっています。

また、立ち上がり部分は根入れの部分とあわせて「梁」としての役割も持っていて、

基礎全体のバランスを考えて配置されています。

一般的に、土台を固定するアンカーボルトM12と、柱を固定するアンカーボルトM16がこの部分に埋め込まれています。

型枠をつくる場合、この立ち上がり高さ+100mmくらいの高さに枠をつくります。

高さに余裕がないと、この後の生コン打設や、天端レベリングがやり難くなります。

専門家のリンクを参照ください。

巷に広がる「ベタ基礎もどき」とは何か?・・・ベタ基礎の問題点と、立ち上がり部分についても解説があります。

基礎立ち上がりの高さと幅

一般的な木造住宅の場合、建築基準法では、

立ち上がり部分の高さは、地盤から「30cm以上の高さを確保すること」

立ち上がり部分の幅は、「最低12cm以上」

と、あります。

ただ、融資の耐久性基準などで、40cm以上を求められている場合は、そのように設計されている、と思います。

あとあと、トラブルのときに床下に入らなければならない際、ある程度の高さがあったほうが潜りやすいです。

ちなみに 私は、立ち上がり高さ350mm、幅150mmで設計してます。

実際には、もう少し高くなりました。

また、立ち上がり部分が1Mくらいになるような「高基礎」仕様の住宅もあります。

バリアフリーや建築費用の観点からみると、立ち上がりを高くするのは、デメリットに感じるかもしれませんし、

降雪量の多い地域では、高基礎はおおきくメリットがあると感じるかもしれません。

どれぐらいの高さが最適かは、それぞれ長所短所があります。

(高基礎については、今回紹介するような方法は使えません。

型枠とサポートを用いた、一般的なサポート支持工法にしてください。)

リンクを置いておきます。

<耐久性基準>犬走りがある場合、基礎の高さはどこから測定すればよいのですか。・・・【フラット35】の融資の耐久性基準についてです。

セパレーターとは、

型枠と型枠の内側に挟み込むように取り付ける金物です。

現場では、セパレーターを略して「セパ」と呼ぶことが多いです。(以下 セパ)

壁や柱、梁の厚さに応じて、様々なサイズがあります。

一般的な木造住宅基礎の場合、幅120mm以上となっているので、

120mm以上のセパを取り付けます。

型枠に取り付ける部分のかたちで名前が付けられています。

Pコンというプラスチック製の部品を両端につけたB型や、

両端に座金をつけただけのかたちのH型、

両端に金属製のカップをつけたハット型などいろいろと種類があります。

いずれのセパも型枠の保持、サポートの足掛かりを目的にしています。

リンクを参照ください。

型枠大工のセパレーターの知識・・・型枠大工さんの現場の知恵も紹介されてます。

セパレーターの選択は型枠大工さんの仕事?現場監督の仕事?・・・セパの端部について詳細に解説されてます。

(写真 今回使用した、厚さ150mm用のハットセパ )

ハット型は、Pコン方式ではないので、ハット部分は打設後に折り取る必要があります。

アンカーボルトとは、

アンカーボルトとは、土台や柱を固定するため、あらかじめ型枠の内側に入れ込む金物です。

あと施工アンカーボルトと区別して、先付けアンカーボルトとも呼ばれます。

土台を固定するアンカーボルトは、通常M12(直径12mm)を用います。

ホールダウン金物等を用いて、柱に直接固定するアンカーボルトは、フィストアンカーボルトとも呼ばれ、一般的に、M16(直径16mm)を用います。

長さは、土台を固定するのに必要な長さ+基礎に埋め込む長さ、のものを用意します。

特に、フィストアンカーボルトは、基礎スラブを施工する段階で設置しなければ、既定の埋め込み長さを確保できない場合があるので注意が必要です。

基礎に埋め込む長さを短くできる製品も、いろいろとあるので事前に検討するとよいと思います。

私の場合は、450mmのアンカーボルト(基礎埋設300mm)を使いました。

写真では、手前にセパレーターが付けてあるのも見えると思います。

ベタ基礎立ち上がりの型枠組みをしました

まずは、型枠を建てるための墨を打ちます。

この時、鉄筋の施工ミスに気づいて補修工事をしました。

ここで気づいて、まだよかったと思います。

ひとしきり反省したので、気を取り直して作業していきます。

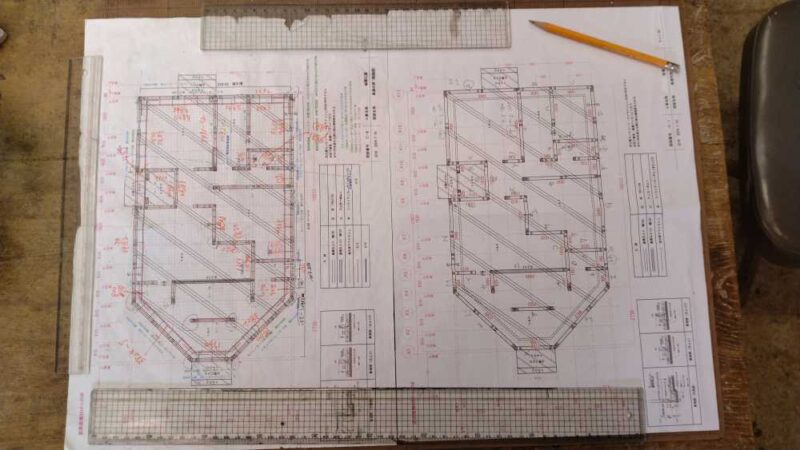

割付図と型枠づくり

型枠を組むときは割付図をつくります。

CADは使わずに、その場で手書きで済ませました。

今回、立ち上がり部分の型枠は、型枠大工さんが廃棄する型枠を、もらい受けました。

まだ使える、とはいえ、結構傷んているので、

枠の割り付けは、材料がとれる面積を優先しました。

補修して使うので、新品のコンパネのようにキレイな見た目にはなりませんが、

中は見えなくなる為、外見は気にしないことにしました。

そのまま使えるものはあまり無く、ほぼつくり直した感じです。

枠材の3分の2くらいは、廃棄される枠でまかなえたので、とても助かりました。

残りの分は、これももらい受けた9mmの合板でつくりました。

この合板、大丈夫かな、(通常コンパネは12mm厚です)という感じでしたが、

間に入れ込む桟木を増やしてしっかりとした枠にしました。

あと、外周部分のあまりのコンパネも使いました。

型枠ができたら、その表面に軽油を塗っておきます。

何度も使ったような型枠、また、写真のような表面に塗装などの加工が無いようなものは離型剤を塗っておいたほうが、よいです。

仕上がりもよいですし、後の枠バラシ(外し)が楽です。

新品のコンパネでは、それほど必要ないです。

軽油のことは、型枠大工さんに教えてもらいました。

もちろん、市販の離型剤もあります。

プロの方々は、こちらを使っていると思います。

型枠は結構な量がありました。

軽トラの荷台3回分でした。

立ち上がり型枠の墨出し

基礎スラブの上に、立ち上がり部分の墨を打っていきます。

私は、丁張りから外周部分の型枠天端に、壁芯の位置を移して水糸を張りました。

その壁芯の位置を中心に、立ち上がり幅150mmで墨が打ってあります。

写真では見づらいかもしれませんが、

この墨にコンパネの表面をあわせて建て込んでいきます。

型枠の建て込み

枠の下側を墨にあわせて、型枠の桟木の上から下穴を空けます。

その上からコンクリートビスで、しっかりと固定します。

(養生期間が短い場合、コンクリート釘でいけるそうです。)

セパも同時に付けていきます。

セパは立ち上がりの中心の高さで、600mmピッチを基本としてつけていきました。

型枠のおさまり次第では、設置個所を変更しています。

立ち上がりの幅を揃えて、打設時の枠のはりも抑えることを目的とします。

(スラブ部分のときは、半分に切って片側を鉄筋に溶接して使いましたが、これが本来の使い方です)

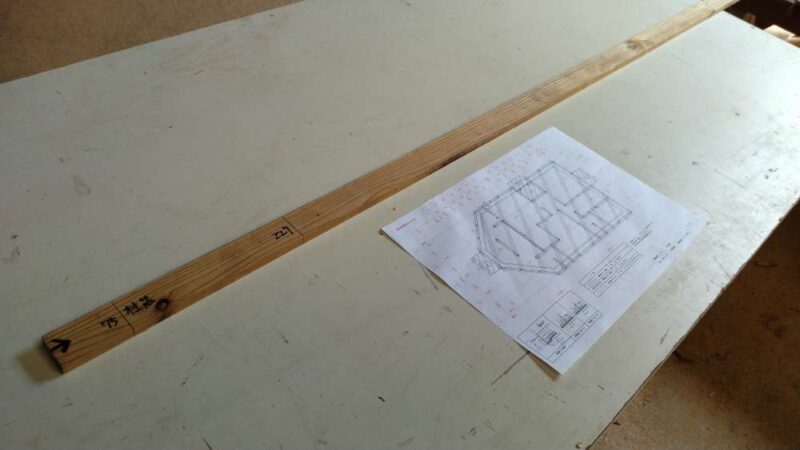

また、簡単なバカ棒(写真赤丸)をつくっておくと便利です。

まずは、隅などのキッチリ決まる場所から、

その型枠に付け足していくように、次の型枠を置いて釘で縫い付けていきます。

型枠大工さんは、 「追い出す」と言ったりします。

追い出すように組んだら、最後にとめる部分は(写真 赤丸)長さが揃わなくても気にしなくて大丈夫です。

この部分は、とめ方が逆(写真 赤丸)の組み方をされる方も見られます。

型枠大工さんによって、組み方はいろいろとあるので、どれが正解ということはありません。

地墨のラインから垂直に、基礎立ち上がり高さ+100mm位で型枠を建て込んでおけばOKです。

スリーブ管の固定

型枠を建て込んでいると、スリーブ管などを途中で入れ込むところがでてきます。

立ち上がり部分に配管を通すために、穴(スリーブ管)を空けておくためです。

今回は、塩ビ管を立ち上がり幅に切って、スリーブ管として使いました。

小さめの塩ビ管は、固定する場所に木材の芯を入れて固定しました。

Φ100mm以下のスリーブ管には、補強筋は入れなくても大丈夫だそうです。

Φ100mm以上の大きめのスリーブ管には、補強筋が必要です。

大きめ塩ビ管は、管の内径で板を切って、挟み込むように設置しました。

スリーブ管を鉄筋に固定する部材もありますが、かぶり厚を確保できない場合があるので使いませんでした。

また、型枠のコンパネのほうに穴を空けてスリーブ管を通す方法もあります。

ただ、穴の部分で枠を分割できるようにする など、対策しておかないと 後で枠を外すことができなくなるので注意が必要です。

いずれの場合も、打設時にスリーブ管がずれないように、しっかりと固定します。

枠が全部立ち上がったら、この段階で基礎天端のところに墨を打っておくと、やり易いです。

アンカーボルトの設置

アンカーボルトを設置するための固定金物などもありますが、

今回は、角材に穴を空けてガイドをつくりました。

150mmで揃えてあるので、枠固めとしても利用します。

これを、所定の位置に設置していきます。

バカ棒をつくっておくと便利です。

設置できたら、アンカーボルトの高さをあわせて、下の鉄筋と結束しておきます。

型枠を固める

建て込みが済んだら、生コン打設時の圧力や、重さに耐えられるように、型枠をしっかりと固定していきます。

この作業は、「枠を固める」と呼ばれます。

一般的には、サポートを使った枠固めが行われます。

サポートを使う場合は、セパに金具(ホームタイなど)を付けて、バタ角やパイプを取り付けます。

今回は、サポートを使用しないので、セパはワッシャーとナットで、止めています。

枠の下端は、コンクリートビスで固定してありますが、

天端は開きやすいので、ところどころ、板で止めておきます。

アンカーボルトを固定する作業とあわせて行いました。

枠がグラグラするような場所は、支えを付けておきます。(写真 赤線部分)

枠の上を歩いても、ビクともしないくらいまで、しっかりと固定します。

できたら、立ち上がり天端の墨に 天端釘(写真赤丸)を打っておきます。

この後、生コンを流し込むとき天端に打った墨は見えなくなったりするので、

この天端釘を目印にしていきます。

片側で構わないので、全体に600mmピッチくらいで打ち込んだら、型枠完成です。

おわりに一言

最後まで読んでいただきありがとうございます。

今回、廃棄予定の型枠とか、コンパネではない合板や、外周部分で余った切れ端のコンパネを使ったりしました。

とにかく、ツギハギ感たっぷりの型枠です。

そこで感じたのは、随分と枠の組み方が違う、ということです。

頂いた型枠は、枠状に桟木をしっかりと組んだもの、や

桟木を上下部分のみに付けて、長尺で組んだもの、など

桟木のサイズも違いました。

どのように組んでも、生コン打設時に、しっかりとした型枠になっていればOK、ということですね。

ところで、前述したように、型枠は廃棄されるものをもらい受けました。

これは、知り合いの左官さん(スラブ打設時に来ていただいた方です)が、

別の現場に行った際、廃棄される型枠のことを聞き、わざわざ私の所に届けていただいたものです。

他にも、左官さんが自分で保管していたものも、

「使う予定 無いから」

と、譲っていただきました。

本当に、感謝 感謝です。

このような方に出会えて、私は幸運です。

コメント

初めまして。私も30過ぎてセルフビルドの夢が諦めきれず、今年から建築学校に通い建築士を目指しているものです。

たまたま勉強中にここに辿り着きましたが、セルフビルドでここまでできることに感動しました。勉強の励みになりました。

今後の進捗楽しみにしております。

初めまして、コメントありがとうございます。

ブログをはじめて2年ちょっとですが、スパム以外のコメントは初めてです。

とても、うれしいです。

建築学校に通っていらっしゃるということは、

2級建築士の免許を取得して、自ら建築確認申請を行ってセルフビルドを目指している、

ということだと愚考します。

すごいですね。

作業を優先しているので、ブログは後回しになりがちですが、

おっさん建築学生様の、勉強の励みになったのなら、

ブログを始めた目的のひとつ、

誰か一人でも、エールを送りたい。

これは、叶いました。うれしいです。

こちらこそ、励みになりました。

重ねて、ありがとうございました。

ご返信ありがとうございます。第一は作業ですので、暑い中お体おをつけて、お手間空いた時で結構ですので、ブログ更新楽しみにしています。

お気遣いありがとうございます。

ご期待に沿えるか分かりませんが、

何か少しでも参考になる記事が届けられるといいな、と思ってます。

ブログの更新を楽しみに待ってくれる方がいる、と思うと嬉しい限りです。

励みになります。ありがとうございました。